La esclavitud en la antigua Roma

Las costumbres y las leyes en la antigua Roma se basaban en el más absoluto patriarcado. El padre de familia tenía derechos de vida y muerte sobre sus hijos e hijas, frecuentemente sobre su esposa, y por supuesto, sobre sus esclavos. Este derecho sobre su familia y sus esclavos era llamado patria potestas, o patria potestad, el poder exclusivo de los padres censados de la república o del imperio. El amo, el señor, el patriarca, el pater familias, el patrono, podía vender y comprar esclavos y esclavas, arrendarlos, enajenarlos, heredarlos, castigarlos, hacerlos trabajar, abusarlos sexualmente, humillarlos, encerrarlos, golpearlos, o matarlos.

El acelerado crecimiento de la civilización romana y gran parte de su economía estaban basados en el trabajo de los esclavos. Cuando en alguno de los censos (census) que se hicieron, la población de ciudadanos se cifró en seis millones (solamente en la península italiana durante la época de Augusto), se estimó que uno de cada tres habitantes del imperio era esclavo (JEG), y la proporción era bastante mayor en las ciudades, sobretodo en la capital, Roma.

Para los terratenientes, los dueños de minas, los herreros, las pequeñas industrias de telas, o para un padre de familia acomodado, el costo del esclavo era mínimo, se limitaba a su alimentación. El esclavo no tenía bienes, no podía acumular, tampoco podía dejar testamento, no podía casarse, ni siquiera podía decidir sobre su descendencia, sobre sus hijos, que también eran parte del patrimonio de cada patriarca. En una época tardía se permitió a algunos esclavos, a los más queridos, que generalmente habían nacido en el hogar (domus), recibir bienes, que eran premios o gratificaciones, y que iban conformando un peculio (peculium), con el cual podían, después de algunos años, comprar su libertad a su amo, pero no como un derecho sino siempre como un gesto de su dueño. El patrono, con ese dinero, podía comprar un esclavo más joven y de paso se deshacía de un esclavo más viejo.

Compra y venta de humanos

Eran entonces una fuerza de trabajo muy económica y tan productiva como lo permitían sus fuerzas o lo decidiera el amo. Realizaban todo tipo de labores: choferes, cocineros, agricultores, profesores, mineros, alguaciles, contadores (dispensator), actores, marineros, camareros, mayordomos, peluqueros, prostitutas, sepultureros, chico de los recados (tabellarii), acompañante de baño (balneator), masajista (unctor), depilador (alipilus), tenedor de libros (sumptuarius), escribiente (amanuense), tesorero (arcarius), criador de perros (magister canum), etc. El trabajo más ingrato y con la mayor mortalidad era la minería, donde la mayoría eran trabajadores esclavos, y el resto, delincuentes encadenados. Lo mismo pasaba en el circo romano, donde peleaban gladiadores hasta la muerte, eran todos esclavos, delincuentes, rebeldes o prisioneros de guerra. Un militar o un político era casi lo único que un esclavo no podía ser.

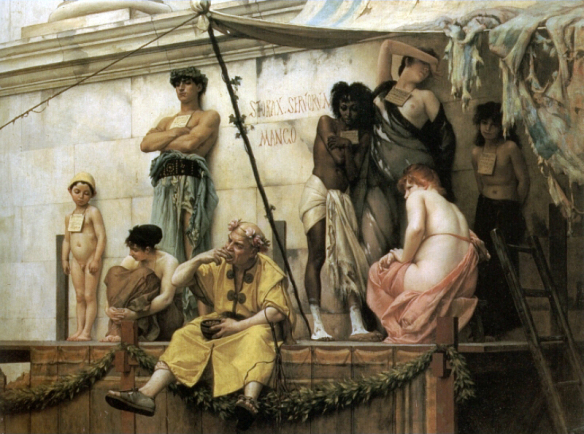

Había pues, esclavos especializados (ordinarii) y esclavos que no sabían hacer nada (vulgares), por ello su precio en los mercados variaba considerablemente. Un esclavo herrero o una esclava tejedora, podía costar hasta quince veces más que uno sin especialización. Y "por un cocinero experimentado o por un sabio preceptor o gramático" se podían ofrecer "cantidades astronómicas, quizá cientos de miles de sestercios" (JEG). En el mismo mercado donde se vendía fruta y gallinas, había un sector donde se vendían humanos por lotes. Los mostraban sobre una tarima giratoria (catasta). Cada esclavo tenía colgado al cuello un cartel (titulus), donde se especificaba su edad, su origen, su oficio si lo tenía, y también sus anotaciones, sus errores y defectos.

El mercado de esclavos. Pintura de Gustave Boulanger.

En la antigua Roma, la esclavitud era considerada como algo perfectamente normal, al esclavo se le consideraba un inferior, muchas veces como una cosa, un bien entre los bienes patrimoniales de un ciudadano de la república o del imperio. La mayoría de los esclavos (servi) eran considerados como niños sin mucho uso de razón, y a quienes debía hacérsele obedecer los mandatos. En su trato diario solían pedirles algo tratándolos de niño (puer) cuando no se recordaba o no se quería pronunciar su nombre. El romano consideraba que nacer esclavo era una cuestión de destino más que cualquier otra cosa, no se discutía si era bueno o malo, la esclavitud siempre había existido y no se discutía si aquello se podía o no cambiar. Esa fatalidad se debía respetar; el propio Séneca lo tomaba de esta manera, afirmando que incluso los nobles podían caer en la esclavitud si perdían alguna guerra, como de hecho sucedió después con la caída del imperio romano.

Al ser la posesión patrimonial de un amo, su poder sobre el esclavo no obedecía a ningún reglamento que no sea su propia voluntad. A veces la esclavitud daba lugar a sentimientos afectivos, y la posición general con respecto a ella estaba fundamentada en la muy arraigada creencia romana en el destino (fatum): a aquel le tocó ser amo, a tal otro, ser esclavo. Entre medio de estas dos posiciones, estaban los hombres libres que no tenían esclavos por no tener dinero para comprarlos, y los libertos, o manumitidos, personas que fueron esclavas pero a quienes el amo les otorgó la libertad, o en algunos casos, personas que habían comprado su libertad al amo. Ambos, hombres libres pero pobres, y libertos, conformaban lo que se conocía como la plebe.

De cómo conseguían los esclavos

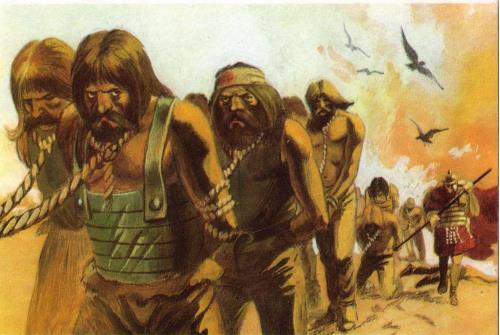

El origen de la población esclava de la antigua Roma provino al principio de las guerras de conquista y de la compraventa de esclavos en las fronteras. "Julio César puso en venta un millón de ellos durante la Guerra de las Galias" (EMSV). "Cuarenta mil sardos fueron importados de golpe en 177 y ciento cincuenta mil epirotas diez años después. Los «mayoristas» de esta mercancía humana iban a acapararla siguiendo a las legiones que la suministraban... La abundancia era tal que transacciones de diez mil cabezas a la vez eran normales en el mercado intercontinental de Delos, y el precio bajaba hasta quinientas liras cada una" (IM).

Galos esclavizados. Dibujo de un texto escolar francés.

Pero con el tiempo, el grueso de su origen fue el propio crecimiento demográfico de la clase esclava: todo hijo de esclava, sea quien fuere el padre, era esclavo y propiedad del amo. También eran esclavizados los niños abandonados y los hombres o mujeres que no podían demostrar su condición de libertad, y que luego se transaban en los mercados. Así mismo, debido a la pobreza, los propios esclavos, si tenían permiso de su amo, vendían sus hijos a los tratantes (mangonis, venalicii), quienes los compraban recién nacidos, sanguinolentos (PV). Y también, cuando un deudor no podía honrar sus deudas, una ley romana "autorizaba al acreedor a encarcelar o a reducir a esclavitud al deudor y a su familia" (CG).

Algunas personas libres, pero pobres, se vendían a sí mismas para asegurarse el pan y el abrigo a la sombra de algún amo; otros inclusive, más ambiciosos, se vendían como esclavos para asegurarse alguna buena posición de administrador de algún noble, o como tesoreros imperiales (PV); se dice que tal fue el caso de Pallas, descendiente de una noble familia de Arcadia, que se vendió como esclavo a una dama de la familia imperial, llegando posteriormente a ser ministro de finanzas muy cercano al emperador Claudio.

Esclavos públicos, privados, urbanos, rurales

Dentro de la clase esclava existían subclases; así, prácticamente todos los funcionarios del imperio eran esclavos del emperador, unos pocos de ellos bastante exitosos, algo así como una clase alta esclava. Eran llamados esclavos públicos (servi publici). En contraste, en lo más bajo de la escala se encontraban los esclavos rurales (servi rustici), característicos no de todo el imperio (PV) sino más bien de ciertas regiones como Sicilia y el sur de Italia. Fuera de aquellas regiones la esclavitud privada (servi privati) era parte del conjunto de relaciones de producción, junto al asalariado rural y a la aparcería (arriendo de tierras a cambio de un porcentaje de la producción), e incluso en algunas regiones del Imperio, como el Egipto de la época, la esclavitud rural no existió. Hubo casos, entre los pequeños campesinos, que se negaban a tener esclavos y se decidían a cultivar la tierra por su cuenta porque la manutención de sus esclavos le resultaba muy costosa.

Se dice que la gran mayoría de los trabajadores en las ciudades eran esclavos, pues trabajar era mal visto en la antigua Roma, mientras que la agricultura parece haber estado compuesta sobretodo por pequeños campesinos independientes o aparceros que trabajaban para grandes terratenientes, por hombres libres pero de condición pobre que trabajaban en jornales, y por esclavos encadenados, malos esclavos, que cumplían algún tipo de condena por algún tipo de delito. Aún así, en promedio, “los esclavos constituían la cuarta parte de la mano de obra rural en Italia” (PV).

Los esclavos urbanos, por vivir cerca de sus amos, gozaban de ciertos privilegios inexistentes para un esclavo rural. Eran “criados”, y cumplían las más variadas funciones, desde desvestir y vestir a su amo en los baños termales, hasta espiar a los amigos y sirvientes de condición libre del amo o la señora de la casa. Podían ser prostitutas esclavas, bajo el mando de algún "señor", podían ser la mano de obra de cualquier pequeño negocio, o servicio doméstico. Los romanos muy ricos podían llegar a tener decenas y hasta miles de esclavos, mientras que los menos ricos (pero de situación económica que les permitiera no trabajar) tenían de uno a tres esclavos en sus hogares. Había señores poderosos que podían tener hasta 20.000 esclavos en su patrimonio (JEG).

Venta de esclavos en Roma. Pintura de Jean-Léon Gérome. Detalle.

Eran tales los privilegios de los esclavos domésticos, que un número importante de hombres libres e instruidos, gramáticos, arquitectos, poetas o comediantes, preferían esclavizarse que ser asalariados (PV), pues gozarían de una proximidad con el amo y su clase social, capaz de otorgarles mayor provecho que siendo lejanos asalariados; bajo el ala de un amo poderoso tendrían asegurada su vida futura. En el artesanado y las distintas profesiones existentes ocurría algo similar, pues todos ellos trabajaban con esclavos, siendo bastante frecuente que aquellos sucedieran a su amo en el cargo, una vez muertos los últimos o liberados los primeros. Por eso la condición asalariada era más bien rehusada, porque no se basaba en una relación personal.

Por otro lado, tanto el esclavo público estatal, como el esclavo privado, era preferido cuando se trataba de un puesto de trabajo en el que se requiriera fidelidad total. Al esclavo se le podía torturar a fin de que confesara, mientras que el resto quedaba protegido de los tormentos por su condición de hombres libres, a menos que hubiera pruebas. Por eso era frecuente encontrar administradores, tesoreros, contadores, que eran legalmente esclavos, pero que vivían una vida mucho más cómoda que la de muchos hombres libres. Claro que este tipo de esclavos era la excepción, la mayoría era humillada cotidianamente.

Social y jurídicamente, el esclavo no tenía derecho a la familia pues ésta era derecho exclusivo de los ciudadanos libres; por lo general vivían como un rebaño, todos juntos, más o menos hacinados, y el amo no tenía más que alegrarse cuando su rebaño se multiplicaba. El concubinato y los contubernios fueron formas autorizadas por las leyes a partir de cierto momento, pero esto no les daba derecho a heredar ni a tener derechos para con sus hijos o mujer.

Los nombres propios que les asignaban solían ser de origen griego, nombres que los mismos griegos no usaban entre ellos: Mirza, Melania, Medoro, Sidonia, por citar algunos, eran frecuentemente deformaciones romanas de los originales griegos. En cuanto a su vestimenta, los esclavos y la gente humilde solamente usaban túnica, sin la toga encima, que usaban solamente los ciudadanos libres; era un tejido largo, de lana en invierno, de lino en verano, de entre 3 y 6 metros, que siempre fue un signo de distinción de hombre libre. "Para servir la mesa se reservaban los esclavos más hermosos y de mejores modales. Se les vestía con ropas de colores vivos, que contrastaban con sus largas y rizadas cabelleras, que, en ocasiones, servían para que sus amos se secaran las manos en ellas" (EMSV).

Los esclavos estaban autorizados a ir al teatro en los días festivos, pero debían permanecer de pie, no podían sentarse (IM). Las obras que se representaban tenían un solo acto y se las llamaba atelanas. No había que pagar para presenciar estas obras, eran gratis. No se hacían en los anfiteatros sino que en tarimas levantadas solamente para la ocasión, que después de desarmaban. La mayor parte de los actores eran extranjeros, esclavos y libertos (EMSV) pero el protagonista si podía ser un ciudadano romano (IM).

La posibilidad de ser libre

Los esclavos tomaban su condición con resignación, sometiéndose al destino, y puesto que siempre había sido así y que más valía servir que ser libre pero hambriento, no quedaba más que agradar al amo, quien siempre tenía el poder de liberarlo, a él y a su futura descendencia; algo conocido como manumisión (manumissio), libertad que de ser otorgada, casi siempre ocurría tras la muerte del amo, pues quedaba escrita en el testamento. Las luchas y trampas entre esclavos eran frecuentes, lo mismo que las adulaciones y el constante miramiento hacia los amos, a quienes llamaban entre ellos el “mismísimo” (ipsimus, ipsisimus).

Esclava. Escultura de Giacomo Ginotti. 1877.

El otorgar la libertad a un esclavo probaba la bondad del amo, pero el esclavo no tenía ningún derecho a pedir y mucho menos a exigir su libertad; otorgarla era un acto meritorio pero en ningún caso era un deber del patrono bajo alguna circunstancia. Liberar esclavos era bien visto, era un acto meritorio no solo ante los esclavos sino también ante los hombres libres. Este tipo de actos estaba regulado por ley (res mancipi). Por supuesto que los amos liberaban a veces a enfermos o ancianos, así ahorraban recursos, de tal manera que los manumitidos andaban pobres y errantes por las calles y caminos. A este respecto, el emperador Claudio decretó que todo esclavo abandonado en algún templo de Esculapio (lugar dedicado a la medicina) que se recuperase de su enfermedad, quedaba libre, pues antes de esta ley lo que hacían los amos si lo veían recuperado era llevarlo de vuelta a seguir trabajando.

En la antigua Roma se consideraba indecente cuestionar la libertad o la condición esclava de tal o cual persona, pero en los casos judiciales siempre estuvo la libertad favorecida, pues en caso de duda o de empate en un fallo, se decidía por la libertad, de modo que la balanza de la justicia estuviese siempre levemente inclinada hacia el lado de la libertad, lo que era "humanitario" únicamente en los casos de duda. Así mismo la liberación de un esclavo era irrevocable, manumitir un esclavo no tenía marcha atrás, el antiguo amo perdía todos sus derechos sobre el esclavo liberado.

De esclavo a liberto

Los esclavos liberados pasaban a llamarse libertos. Y los hijos de éstos llamábanse libertinos (IM). Su signo característico era el poder usar un gorro cónico llamado píleo (pilleus), que tenían derecho a usar después de ser declarados libertos, era frecuente que les raparan la cabeza y luego le pusieran ese gorro, que era símbolo de libertad. Buena parte de la humanidad terminó confundiéndolo con el gorro frigio, que también es cónico pero tiene la punta curvada, usado en la antigua Grecia por los esclavos liberados. Es uno de los símbolos de la revolución francesa y está presente en el escudo de algunos países latinoamericanos (Nicaragua, Colombia, Argentina, Bolivia).

Los libertos tomaban el nombre y apellido del amo, y ponían el propio como sobrenombre o tercer nombre (cognomen). Así por ejemplo, el secretario de Cicerón, liberado de su esclavitud, pasó a llamarse Marcus Tullius Tiro. Pero el nombre no lo hacía ciudadano, solo los hijos de un liberto eran ciudadanos de pleno derecho. Aún así, el pasado esclavo de un ciudadano a veces era echado en cara, como le pasó a Horacio, que fue hijo de un liberto. Con los años, se pudo ver libertos convertidos en senadores, e incluso hijos de libertos llegaron a ser emperadores, es el caso de Pertinax y del emperador Diocleciano (siglo III), que era hijo de un esclavo que había comprado su libertad.

En cuanto al acto de liberar a un esclavo, se podía celebrar de varias formas. El más recurrente era mediante el testamento y tras la muerte del amo. Pero también eran liberados por el patrono en vida: inscribiéndolo en el censo de los hombres libres (censu), ante testigos (inter amicos), otorgándole carta de libertad (per epistolam) "o, más entrañablemente, organizando un banquete e invitándolo a sentarse a la mesa junto a los demás hombres libres (per mensam)" (JEG).

Atis, divinidad frigia, celebrada en Roma durante el equinoccio de primavera. Con su gorro frigio.

Los libertos debían honrar hasta su muerte a su antiguo amo, y seguir obedeciéndolo cuando se quedaban en el hogar trabajando. Cuando no se quedaba, de todas maneras estaba obligado a asistirlo cuando se lo pidiera (operae). Los libertos no podían nunca llegar a ser jueces (jus honorum). No podían casarse con una mujer nacida libre, por lo menos hasta el mandato de Augusto, pues este los autorizó a hacerlo para aumentar el número de ciudadanos, claro que con la cláusula de que no podían casarse con hija de senador. Tampoco podían demandar a su antiguo amo. Pero tenían derecho a voto, así lo consigna Tito Livio (XLV 15). Vemos entonces como los libertos tenían derechos y deberes jurídicos diferentes, conformaban una casta más en el imperio, pero al menos pasaban de ser cosas de un amo, a ser personas.

"Los libertos, en su mayoría, eran comerciantes, artesanos o estaban dedicados a los negocios. Su nivel cultural era bajo, ya que se criaron como esclavos y éstos no iban a la escuela. Las familias constituidas por libertos intentaban imitar, en la medida de sus posibilidades, las formas de vida de las clases altas, convirtiéndose en una especie de «nuevos ricos», con una posición económica desahogada pero sin capacidad para codearse con los «aristócratas» por su falta de educación... En el siglo VI, el Emperador Justiniano los declaró ciudadanos sin distinción alguna" (EMSV).

Con el fin de la república y el progreso del imperio, se empezaron a limitar las manumisiones de esclavos. La ley (lex) Aelia Sentia impedía liberar esclavos menores de 30 años, y mandaba que el amo tuviera un mínimo de 20 años de edad si quería liberar alguno. La lex Fufia impedía liberar más de 100 esclavos por amo. El historiador Carl Grimberg nos explica los motivos: "a partir del siglo I se había hecho cada vez más difícil proporcionarse esclavos. Ello se debía a la pax romana, obra de Augusto. Las grandes conquistas y la caza de esclavos, como corolario, habían terminado, lo mismo que la piratería en su forma intensiva. Los prisioneros de guerra eran ya raros y se vendían muy caros." (CG) Ante la escasez de esclavos, no fue raro ver criadores de esclavos en los campos, que luego los vendían en las ciudades. El precio promedio de un esclavo en la época de Augusto equivalía a veinte sueldos de un legionario. (JS)

Las rebeliones de esclavos en la antigua Roma

Hubo tres grandes rebeliones, y muchas rebeliones individuales en que el esclavo simplemente se fugaba. Dos de las grandes rebeliones ocurrieron en Sicilia, como relata Grimberg, "durante el consulado de Mario, mientras cimbrios y teutones amenazaban la existencia de Roma, los esclavos de Sicilia aprovecharon la ocasión para sublevarse contra sus opresores. Tomaron casi todas las ciudades importantes de la isla y muchos ciudadanos humildes y campesinos pobres hicieron causa común con ellos. El gobierno estaba reducido a la impotencia. Cuatro ejércitos romanos fueron vencidos, uno tras otro, perdiendo el Estado durante siete años una de sus más ricas provincias. Los romanos reprimieron al fin la rebelión; se dice que fueron crucificados unos veinte mil esclavos. Una generación más tarde estalló de nuevo otra rebelión similar; cuatro años necesitaron esta vez los romanos para sofocarla. Casi todos los esclavos perecieron. Los sobrevivientes fueron enviados a Roma, descuartizados y arrojados a las fieras, ante el pueblo reunido en el circo" (CG).

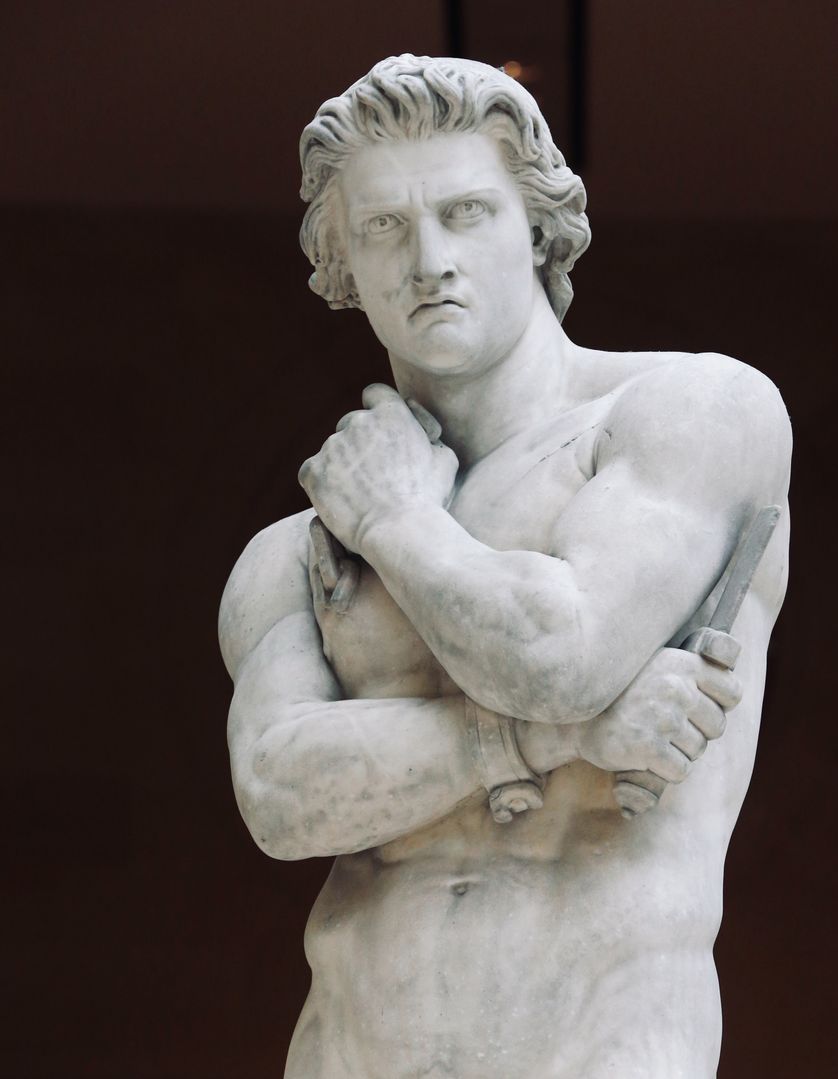

Espartaco. Escultura de Denis Foyatier (1830). Museo del Louvre. Detalle.

El mismo autor relata la rebelión del famoso Espartaco. "Un día, setenta gladiadores, arriados de espadas y puñales, forzaron las puertas de su escuela y se refugiaron en el Vesubio. Su jefe era hombre de fuerza y valor excepcionales, Espartaco, un tracio de noble alcurnia, según se decía. De toda Italia acudieron esclavos a reforzar el grupo y el ejército aumentó de día en día, sobre todo cuando consiguieron una victoria sobre destacamentos del gobierno. Espartaco se halló pronto al frente de diez mil hombres y dueño de toda Italia meridional. Una tras otra, fueron cayendo ciudades bajo su ofensiva; entonces los esclavos se vengaban de quienes los habían cargado de cadenas tanto tiempo. El objetivo de Espartaco era, sin duda, atravesar los Alpes después de vengarse de los romanos propietarios de esclavos y establecerse con sus hermanos de armas en las Galias, donde podrían llevar una existencia digna de hombres libres...Espartaco encontró la muerte en la última batalla campal (año 71 antes de Cristo). Luego, siguió una terrible caza del hombre en Italia meridional. Seis mil esclavos crucificados convirtieron la carretera de Capua a Roma en una vía macabra".

Por eso, cuando el número de esclavos de algún romano acaudalado era grande, trataba de tenerlos de distintas nacionalidades para que no pudieran comunicarse entre ellos. Esta práctica de heterogeneizar a los esclavos la encontramos también en el imperio Inca, conocida como mitimaes, donde grupos familiares rebeldes eran desterrados a zonas leales al Inca.

Los castigos a los esclavos

Había también esclavos delincuentes, "mal criados" o rebeldes, que por lo general debían llevar cadenas toda su vida; incluso podía demandarse a terceros por haber pervertido a su esclavo. Constituía un delito dar asilo a un esclavo fugitivo o haberlo estimulado a desobedecer o escapar. Se pagaban recompensas por los fugitivos encontrados. Además de los castigos corporales, al fugitivo capturado se le ponía un anillo al cuello, de hierro, con una chapa colgante de bronce que tenía inscripciones del estilo: "He escapado, deténme. Si me entregas a Zonino, mi amo, te recompensará"; o: "Captúrame y llévame a Apropiano, en el Aventino" (JEG). Si el amo sospechaba que podía fugarse, de igual modo lo hacía.

Era frecuente ver a los esclavos fugados y recuperados con una inscripción en la frente (stigma nota) realizada con hierro candente sobre la piel, donde se leía: "FUG" (de fugere, huir), o a algún esclavo pillado robando con la inscripción "FUR" (ladrón). Llevaban ese estigma por toda su vida. Otro castigo, también con marca permanente, se hacía en alguna otra parte del cuerpo con una lámina de metal muy caliente (lamminae). "Otros delitos propios de esclavo pueden entrañar fractura de una pierna (crurifragium) o la terrible crucifixión que es ejecución propia de maleantes, bandidos y esclavos delincuentes. Pero no es la única forma de muerte. También existe la ejecución por fuego, que se suele aplicar a los incendiarios y pirómanos: se empapan los vestidos de la víctima con pez u otro material inflamable (tunica molesta) y se le prende fuego" (JEG).

Cuando un esclavo osaba matar a su amo, a veces se recurría a una ley romana muy antigua, que facultaba a la familia de la víctima a matar a todos los esclavos del amo (JS), incluidos niños y mujeres esclavas. Y también existía el castigo a gran escala para cuando muchos esclavos osaban rebelarse, que era típicamente la crucifixión al borde los caminos, donde morían lentamente; entre dos o tres días demoraba en promedio un crucificado en morir (JEG).

El emperador Adriano, en el siglo II, reguló el derecho de los amos a disponer de la vida de los esclavos, debía tener alguna justificación para hacerlo. (EMSV)

Se suavizan las leyes

"La nueva moral, introducida a partir del siglo II por la filosofía estoica, va suavizando el trato que se da a los desdichados esclavos y prepara el camino para la introducción de una serie de leyes que los protegen: se prohíbe vender separadamente a la madre y a sus hijos pequeños así como matar caprichosamente a un esclavo, lo que, en tiempos de Constantino, llegará a considerarse homicidio. A pesar de todo, la moral estoica y, más tarde, la cristiana, nunca se cuestionaron la licitud de la esclavitud como institución: todos la aceptaban como necesaria para la supervivencia del modelo de sociedad romano" (JEG).

Vemos en la historia, en los papeles legales de la época, en efecto, como los esclavos adquieren el derecho al matrimonio, que antes hubiese sido inconcebible, el derecho a la familia, el esfuerzo de los amos por vender paquetes de esclavos (para no amputar a los miembros de la familia), y ciertos cambios legales que fueron un progreso pero que seguían siendo crueles si lo leemos hoy: el amo debe ir preso si y solo si no es capaz de justificar ante los tribunales el asesinato del esclavo. Es decir, seguía teniendo derecho de vida y muerte sobre el esclavo, pero si lo mataba debía acogerse a las razones publicadas en la ley.

Así mismo, los esclavos tuvieron derecho, sobretodo con la llegada del cristianismo y el estoicismo, a sepultar a sus seres queridos. Se produjo una especie de atribución de deberes morales al esclavo, se aceptó que los esclavos podían poseer y cumplir ciertas reglas morales, y así, tuvo deberes para con su mujer y sus hijos. Pero siguió viviendo en la miseria, y su vida y libertad siguieron dependiendo del amo.

Las saturnales

Para terminar no hay que dejar de describir brevemente las fiestas Saturnales que tienen una especial relación con la esclavitud. Se celebraban públicamente todos los años el 17 de diciembre, y de forma privada casi siempre se extendía hasta el 23 de diciembre de cada año. Se hacían en honor a Saturno, el dios de la agricultura, y coincidían con el solsticio de invierno, cuando cada año es confirmado que la duración del día vuelve a aumentar.

Las saturnales eran probablemente las fiestas más populares y las más esperadas de todo el año. Eran un verdadero carnaval donde las leyes se transgredían y las clases sociales desaparecían o incluso en muchas ocasiones, se invertían, y así, por un día, los patronos servían el banquete a sus esclavos, los esclavos hablaban de tú a tú con sus amos, se comía y bebía a destajo, se permitían solamente en las saturnales las apuestas en los juegos de azar, y se practicaba el sexo con quien estuviera dispuesto, muchas veces en despreocupadas orgías (esposas, viudas, niñas y niños aparte, según Plauco) (IM). Curiosamente, durante este tiempo de las fiestas saturnales, todo el mundo llevaba un gorro cónico de liberto (HV), esclavos y ciudadanos libres eran iguales, mientras durara la fiesta. Los patronos, para las fiestas saturnales, no usaban la toga, prefiriendo usar coloridas túnicas en lugar del característico blanco.

Plutarco da a entender en su obra Vidas paralelas, que esta tradición se realizaba, según cuentan las fábulas de la época, como "un recuerdo que se salvó de aquella igualdad de la edad de Saturno, cuando nadie era esclavo ni señor, sino que todos se miraban como parientes e iguales entre sí". La famosa edad de Oro donde Saturno, y no Júpiter, era el dios principal.

Investigación y Redacción: Álvaro Riquelme Marinkovic

Fecha de publicación: 19-08-2020

Última actualización: 19-08-2020

Producido en: Valdivia - Chile

Fuentes:

(JEG) Juan Eslava Galán - Roma de los Césares - 1998

(CG) Carl Grimberg - Historia Universal (Tomo VI) - 1967

(PV) Paul Veyne - Histoire de la vie privée dans l'empire Romain - 1985

(JS) Jöel Schmidt - Vie et mort des esclaves dans la Rome antique - 1973

(EMSV) Espinos, María, Sanchez y Vilar - Así vivían los romanos - 1987

(IM) Indro Montanelli - Historia de Roma - 1952

(HV) Hank Versnel - Saturnus and the Saturnalia - 1992