La física cuántica en la punta de tu nariz

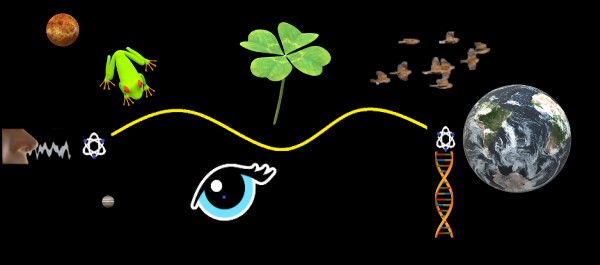

Si para algunos entender las leyes de la física clásica ya es un poco complicado, tratar de empezar a entender la física cuántica les parecerá una tarea imposible. Quizás porque hasta hace poco tiempo lo que se sabía de la física cuántica estaba relacionado con un mundo ajeno a la naturaleza, se trataba de algo limitado a partículas muy pequeñas y a condiciones muy específicas. Pero hace por lo menos veinte años que se vienen haciendo descubrimientos que sacan a la superficie el rol de la física cuántica en varios procesos biológicos, y que por lo tanto están mucho más cercanos a nuestra vida diaria. En este dossier, veremos que el nacimiento de la biología cuántica como rama de la ciencia, está complementando la explicación de procesos claves para la vida: la fotosíntesis, el olfato, la acción enzimática, las migraciones aviares e incluso las mutaciones en el ADN.

Cuando Max Planck le preguntó a su profesor en 1878 si debía seguir sus estudios en física su profesor le contestó que todas las grandes leyes de la física ya habían sido descubiertas y que mejor buscara otra carrera porque era muy difícil innovar en esta rama de las ciencias. El profesor no sospechaba que su pupilo ganaría el premio Nobel de física años más tarde, por su descubrimiento de que la energía podía ser emitida, transmitida o absorbida solamente en paquetes discretos, que el llamó quantas. Esto quiere decir que la energía no se emite ni absorbe gradual y continuamente sino por paquetes definidos.

Planck llegó a esa conclusión tratando de entender porqué todos los materiales se comportan de la misma manera al ser calentados: primero se ponen rojos, luego amarillos y finalmente blancos. En su época, los físicos estaban de acuerdo en que la energía se absorbía o emitía gradualmente, e incluso suponían, que teóricamente a muy altas temperaturas los materiales tendrían que emitir energías de onda muy corta como los rayos ultravioleta o los rayos X, algo que contradecía los experimentos. Planck no tenía una base teórica que explicara el fenómeno, pero sí muchas mediciones experimentales a partir de las cuales pudo predecir exitosamente cuanta energía podían entregar o recibir los objetos calentados.

Empíricamente, pero sin poder fundamentarlo teóricamente, formuló que la energía que una partícula es capaz de dar, de recibir o de transportar es igual a la frecuencia de onda de la partícula multiplicada por una constante, que hoy en día lleva su nombre: la constante de Planck. En otras palabras, la relación entre la energía y la frecuencia de onda de una misma partícula es siempre constante, y por lo tanto, si la frecuencia de onda emitida es fija (un color determinado por ejemplo), también lo será la energía absorbida o emitida. Si una partícula al ser calentada emite una misma frecuencia de onda (por ejemplo un mismo color), entregará una cantidad de energía fija. En la vida práctica, si vemos que la brasa en la chimenea está roja significa que cada enlace de carbono de la madera está entregando un valor fijo de energía, no un valor variable que depende de si hay un poquito más o un poquito menos de aire. El carbono de la madera está unido entre sí por enlaces de electrones, como todas las moléculas. Son esos electrones los que proporcionan la energía bajo forma de calor, y son ellos también los que emiten la luz roja que vemos, entregando fotones. Cuando el electrón cambia su capa entorno al núcleo del átomo, es capaz de entregar o emitir energía, liberando o absorbiendo fotones. Al aplicar más aire a las brasas y al alcanzar una cantidad crítica de aire, logrando que se pongan amarillas y luego blancas, lo que vemos son dos saltos cuánticos, donde la energía que proporciona cada electrón de cada enlace de carbono, es mayor que cuando las brasas estaban rojas.

Nuestros ancestros de la edad del hierro también descubrieron el salto cuántico empíricamente, claro que sin entenderlo con fórmulas matemáticas ni tampoco trayendo al mundo el concepto de cuanto (quanta). Pero sí que se dieron cuenta de las implicaciones prácticas que tenía el proporcionarle aire forzado al carbón mezclado con piedras rojizas: descubrieron que podían ablandar y fundir el hierro. Pero esto sucedía solamente con aire forzado, con el carbón al rojo no lo lograban, tenían que ponerlo blanco. Dicho descubrimiento significó un salto tecnológico para la humanidad, con el que muchas cosas cambiaron. Lo mismo sucedió con el descubrimiento de Max Planck, se abrió una nueva rama en la física, totalmente nueva para el hombre, la mecánica cuántica, que no obedece a las leyes de la física tradicional, y que por supuesto, también nos está llevando a un salto tecnológico.

A partir de este primer descubrimiento de los cuantos de energía se derivaron toda una serie de nuevos hallazgos en la física de las partículas sub-atómicas, de la física de lo muy pequeño. Los hallazgos pusieron a todos los físicos con los pelos de punta, porque desafiaban una y otra vez no solamente a la lógica a la que estaban acostumbrados sino también al sentido común de todos los días. Sus observaciones los dejaron con la boca abierta: una misma partícula puede estar en dos, o tres, o cuatro o más lugares al mismo tiempo; dos o más partículas tan increíblemente entrelazadas que ni el espacio ni el tiempo pueden afectar ese lazo; partículas cuyo comportamiento depende de si existe la presencia de un observador; la imposibilidad de predecir con exactitud el movimiento o el lugar de una partícula, dejando todo en manos del azar y las probabilidades. Este último es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que señala que al conocer la posición de una partícula no se puede saber donde estará la próxima vez que miremos, pero también señala que puede estar en cualquier parte, pues es esta una particularidad del reino cuántico: las partículas toman todos los caminos posibles.

El reino de la física cuántica es el reino sub-atómico, es decir de lo que tenga menor tamaño que un átomo: los electrones y los fotones por ejemplo, pero también las partículas de las que están hechos los núcleos atómicos: los protones y los neutrones, y a su vez, la partículas de los que están hechos los protones y los neutrones: los quarks. Los muones y las partículas tau, que son como versiones más pesadas del electrón, también son partículas sub-atómicas. Y hay más: tres tipos de neutrino, los gluones, el bosón de Higgs, y las partículas W y Z. Pueden haber todavía más partículas en el reino cuántico, por ejemplo se sospecha que hay partículas de materia oscura, pero, a diferencia de las anteriores, no se han podido detectar hasta ahora.

Las partículas interactúan entre si, además de moverse al azar, y es cuando interactúan que quedan entrelazadas, o también cuando se generan dos o más partículas en el mismo instante. Por ejemplo un electrón puede emitir un fotón que otro electrón absorbe, esa es una interacción. Lo clave es que se mueven de todas las maneras que sean posibles, que interactúan entre ellas y que su movimiento no es posible entenderlo con las leyes newtonianas. Lo único que se puede hacer es calcular probabilidades para su posición o su movimiento en un tiempo determinado. Aún así, siendo tan azaroso y poco exacto, estudiar las partículas sentó los cimientos para desarrollar nuevas tecnologías, tanto en el dominio de la química como de la electrónica: es el caso de los semiconductores como el silicio, que puede comportarse como un conductor o como un aislante dependiendo de las condiciones a las que está sometido. Solamente después de estudiar las partículas sub-atómicas se pudieron desarrollar los chips procesadores de silicio (CPUs), el rayo láser o los escáneres médicos.

El sentido del olfato y la física cuántica

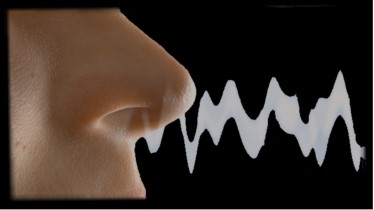

Hasta hace pocos años la teoría del olfato nos decía que los olores que sentimos son moléculas que viajan por el aire y llegan hasta los receptores que tenemos en nuestras neuronas olfativas, ubicadas en una cavidad entre nuestra nariz, nuestros ojos y el paladar superior de nuestra boca. Unas pocas moléculas alcanzan nuestro organismo mediante la inhalación y se pegan a la cavidad gracias al mucus que es permanentemente secretado, que recubre el epitelio olfativo en una fina capa.

Dichas células olfativas están conectadas a entre 10 y 100 millones de neuronas olfativas, que son las únicas neuronas de todo el sistema nervioso en estar permanentemente expuestas al exterior. En la superficie de cada una de estas neuronas se conocen unos 400 receptores de olores. La teoría más difundida es que los receptores se unen muy específicamente a ciertas formas moleculares, y que a diferencia de la vista y el oído, que captan ondas, el olfato capta moléculas. El olor a jazmín por ejemplo, que produce la flor para atraer insectos, se une a una combinación única de receptores olfativos, estos se activan al unirse a la forma de la molécula aromática, y esa combinación específica de receptores olfativos activa también una definida combinación de neuronas, que se “iluminan” y envían la señal al cerebro, que luego este interpreta. Esas señales llegan a varias zonas del cerebro, a las amígdalas por ejemplo, sede central de nuestras emociones, y que puede enviar señales inmediatas de rechazo a olores por considerarlos peligrosos, o también puede llegar la señal al córtex cerebral, específicamente a la corteza piriforme que es donde se almacenan nuestras memorias olfativas, y despertar un viejo recuerdo asociado a un olor específico que sentimos años atrás.

El problema con esta teoría basada en la materia y la forma de las moléculas, que data de 1950, es que descubrieron que existen moléculas de formas completamente diferentes que generan una misma percepción de olor. Esto querría decir que tal vez la forma molecular no es lo único que activa la combinación de receptores. Una nueva teoría, todavía en discusión pero con cada vez mayor evidencia, propone que es también la vibración de las moléculas lo que activa los receptores. En la dimensión molecular alrededor nuestro, todo está siempre vibrando, girando, cada molécula con su propia cadencia, que depende de su forma, cada molécula tiene una frecuencia medible.

Luca Turin, que es biofísico y experto en perfumes, en Grecia, siguió la pista de una antigua teoría vibracional del olfato propuesta por Malcolm Dyson en 1938. Para ello buscó dos compuestos que tuvieran formas moleculares completamente diferentes pero cuyas vibraciones tuvieran la misma frecuencia. Las moléculas de sulfuro tienen un fuerte y desagradable olor característico, y estructuras muy parecidas. Turin encontró una molécula que contiene boro, de estructura muy diferente a los sulfuros, pero que tiene la misma frecuencia que estos. Y ¿adivinen? Tenía exactamente el mismo olor repugnante. Para descartar que fuera una coincidencia buscó algún otro ejemplo y lo halló reemplazando las moléculas de hidrógeno contenido en preparados de fragancias aromáticas de almizcle, por moléculas de deuterio, que básicamente son moléculas de hidrógeno con un neutrón extra en su núcleo. Es decir, tienen la misma forma, pero en cambio su frecuencia vibratoria es distinta, el deuterio es más pesado y vibra menos. Le dieron a oler la fragancia a un grupo de personas y efectivamente pudieron notar la diferencia de aroma. Lo mismo ocurrió con experimentos realizados con moscas de la fruta, que siempre prefirieron el olor original y rechazaron el olor con los átomos de hidrógeno modificado (deuterio). Existen varios ejemplos más de un mismo olor para moléculas de forma diferente, uno de los más conocidos es el del benzaldheído, usado como saborizante en la industria de alimentos por su sabor (y olor) a almendras, y el del cianuro de hidrógeno, con el mismo olor a almendras. El benzaldheído y el cianuro tienen formas moleculares muy diferentes, pero tienen la misma frecuencia vibratoria, y como dijimos, también el mismo aroma a almendras.

La teoría cuántica del olfato sigue siendo controvertida en el mundo científico, a pesar de los experimentos, que al menos demuestran que la forma molecular no es lo único que incide en la percepción olfatoria. Esta teoría propone que algunos electrones de las moléculas que somos capaces de oler, se comportan como ondas y no como partículas, generándose el efecto túnel, que es cuando una partícula evade las leyes de la física clásica, ocupando una nueva posición para la cual no tiene la suficiente energía para llegar. Así, gracias a la vibración molecular y al efecto túnel, un electrón de una molécula aromática puede saltar de un receptor olfativo a otro, alterando entonces la combinación final de receptores, y con ella también nuestra sensación de olor. Uno de los postulados de base de la mecánica cuántica es que la partículas sub-atómicas tienen una naturaleza dual, son a la vez onda y a la vez partícula, y cuando se observa el efecto túnel, la única explicación que se tiene hasta ahora es que el electrón sea momentáneamente una onda mientras logra la nueva posición.

Todo esto haría del sentido del olfato algo más cercano a los otros dos sentidos basados en las ondas, como la vista y el oído, pues al oler estaríamos en realidad escuchando las vibraciones que provoca la unión de los aromas con nuestros receptores olfativos.

Las aves migratorias y la física cuántica

La migración de aves siempre ha maravillado a los hombres, y los científicos han estado estudiándola desde hace muchos años. Hoy se sabe que migran miles de kilómetros y en sus dos viajes anuales, de ida y vuelta, su trayectoria es siempre la de un navegante experimentado, con errores menores a 5 grados. Tienen pues una brújula incorporada en su organismo. Pero, ¿en qué parte? ¿y cómo funciona?. En 1859 ya se postulaba (von Middendorff) que las aves migratorias son capaces de percibir y usar el campo magnético del planeta.

El biofísico Klaus Schulten fue el primero en proponer un mecanismo que podía explicar esta capacidad de las aves. Descubrió que un campo magnético podía activar reacciones químicas, algo totalmente nuevo en los años 1970.

Los movimientos musculares son el producto de reacciones químicas. Así por ejemplo, si la pupila de un ojo es iluminada por una linterna, la pupila se achica. Esto quiere decir que los fotones que salen de la linterna y llegan a la pupila, producen una reacción química en nuestro cuerpo, reacción que genera un movimiento muscular, en este caso involuntario, que acorta el diámetro de la pupila. Nuestros ojos tienen sensores para las ondas lumínicas, los fotones, que son también partículas sub-atómicas. Las aves, además de los sensores lumínicos, tienen sensores para las ondas magnéticas de la tierra, que son muy leves. Las reacciones químicas activadas por un campo magnético leve, estudiadas por Schulten, involucran un fenómeno de la física cuántica llamado entrelazamiento cuántico, o también llamado a veces intrincamiento cuántico.

El entrelazamiento cuántico de partículas hace añicos la ley postulada por Einstein de que nada puede superar la velocidad de la luz. Cuando una partícula está entrelazada a otra (o un grupo a otro grupo de partículas), sin importar la distancia que las separe, si uno cambia en un lado una de sus propiedades, como el espín, la otra también cambiará el suyo, instantáneamente. Que una pareja de electrones esté entrelazada significa que una de las propiedades del electrón (y de todas las partículas), el espín, es dependiente entre uno y otro electrón entrelazados. No queremos complicar el artículo y solo diremos que el espín (de “spin” que en inglés significa giro) es algo parecido al momento angular de una partícula, que depende entre otras cosas de su orientación y de su giro alrededor de su propio eje. Los electrones aislados solo tienen dos espines posibles, y son medibles. Cuando dos electrones de diferentes moléculas están entrelazados y se conoce el espín de uno de ellos, el otro será siempre el opuesto (anti-paralelo), o será siempre el mismo (paralelo), si es que las condiciones magnéticas no cambian. Por un lado no se puede conocer de antemano el espín de un electrón (principio de incertidumbre) y por otro lado, cuando se mide el espín de uno de los electrones entrelazados, el espín del otro es siempre el mismo una y otra vez que se lo mide, aún si está a miles de kilómetros de distancia. Las moléculas con las que trabajó Schultes tenían cada una un electrón sin parear (radical), aislado en la última capa orbital, entrelazado a otro electrón sin parear de otra molécula, en tándem, llamadas ambas radicales pares. Al descubrir que el magnetismo podía alterar el espín de sus radicales, también observó que sucedían reacciones químicas diferentes, y dependientes del magnetismo aplicado.

El paso siguiente lo descubrió el zoólogo Wolfgang Wiltschko, especializado en etología aviar, estudiando a los petirrojos que migran en otoño desde el norte de Europa hacia España todos los años. Atrapó algunos petirrojos y los metió en grandes jaulas de metal aisladas del magnetismo terrestre, y aplicó ondas magnéticas leves, similares a las terrestres, pero cambiando el norte. Las aves siguieron ese nuevo norte una y otra vez. Con ese experimentó demostró que era el campo magnético y no otra cosa lo que las aves seguían, pues habían varias teorías, algunas que postulaban que las aves se guiaban por las radiofrecuencias emitidas por las estrellas. Posteriormente también descubrió que la sensibilidad magnética de las aves no era solamente hacia los polos, sino que también eran capaces de percibir la proximidad o lejanía de la linea ecuatorial.

Finalmente, experimentos posteriores descubrieron que los receptores de las ondas magnéticas estaban en los ojos. Petirrojos y otras especies de aves, con capuchas de cuero en sus cabezas y los ojos tapados, no seguían los rastros magnéticos en las jaulas, pero bastaba con que tuvieran un ojo libre para que ya pudieran percibir el campo magnético aplicado, con un norte distinto al terrestre. El paso final fue encontrar la molécula sensible al campo magnético, y la encontraron en la retina: es una proteína llamada criptocromo, que es muy antigua y se encuentra tanto en plantas como en animales, y es, además de magnetosensible, también fotosensible. El criptocromo, al activarse, forma una pareja de radicales (con electrones desapareados) entrelazados cuánticamente, que son sensibles al magnetismo de la tierra, y cuya reacción química está conectada a un área neuronal del cerebro de las aves, dentro del área visual, llamada cluster N, descubierta por el científico danés Henrik Mouritsen, quien probó que sin esa área neuronal las aves no lograban seguir el campo magnético aunque tuvieran los ojos abiertos.

Las metamorfosis y la física cuántica

El renacuajo es la etapa desde el huevo hasta la rana, y esta metamorfosis demora solamente seis semanas. Es un proceso asombrosamente rápido en el que se rompen moléculas y se forman nuevas en reacciones químicas que ocurren por millones. Por ejemplo la cola del renacuajo se reabsorbe, se recicla, y se ocupa para construir los nuevos tejidos de la rana. Pero las proteínas que conforman sus tejidos están fuertemente amarradas entre ellas, y romperlas en pedacitos no es un proceso simple, pues son resistentes y flexibles. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano. La cola del renacuajo también está compuesta principalmente por colágeno. En su metamorfosis el renacuajo reabsorbe su cola, esto significa que las proteínas son cortadas en pedacitos para luego poder ser reutilizadas. Dicho proceso no podría ocurrir tan rápidamente si no fuera por un componente clave de la biología de este planeta: las enzimas.

Todo organismo y toda célula posee enzimas. Se puede decir que la vida no sería posible sin ellas, y si fuera posible, sería millones de veces más lenta. La teoría clásica que trataba de explicar las reacciones enzimáticas es la teoría del estado de transición, con la cual básicamente explicaban esos procesos como reacciones de llave y cerradura, o como mano y guante, donde la proteína es la llave y la enzima la cerradura. Partes de la proteína, al encajar perfectamente en la enzima, eran recortadas o bien unidas a otras partes. Aunque dicha teoría ha logrado explicar y predecir numerosas reacciones químicas, se ha mostrado ineficaz para explicar los procesos enzimáticos, principalmente por dos razones: la velocidad de las reacciones químicas que producen las enzimas (millones o miles de millones de veces más rápido que una reacción en una solución no enzimática), y su extraño comportamiento a diferentes temperaturas. Muchas reacciones químicas empiezan a ocurrir cuando se alcanzan ciertas temperaturas, pero con muchas enzimas no existe esta correlación.

Y fue precisamente la comprobación de reacciones químicas a temperaturas inferiores, en condiciones donde las reacciones no debían ocurrir (según la teoría clásica), cuando se postuló y comprobó el efecto túnel en las reacciones enzimáticas. El efecto túnel es un movimiento de partículas, incluyendo protones aislados, de un lugar a otro de la molécula por lugares donde existe una barrera energética que superar. La partícula alcanza el nuevo lugar sin tener la energía necesaria para hacerlo, como si se convirtiera en fantasma (onda) y atravesara un muro (barrera energética). El efecto túnel de las enzimas, que es un fenómeno cuántico, cambia la estructura de la molécula de tal manera que romperla en pedacitos se vuelve algo mucho más rápido y sencillo, del mismo modo que otras enzimas permiten unir pedacitos (aminoácidos en el caso de las proteínas) formando moléculas mayores y tejidos, a una velocidad asombrosa, y evadiendo las grandes cantidades de energía necesarias para que ello ocurra según la teoría clásica.

Como bien dice Jim Al-khalili en el documental Los secretos de la física cuántica, hay que imaginarse un nudo que une dos cuerdas. Hay varias maneras de hacer ese nudo. El colágeno y otras proteínas de los tejidos tienen nudos muy difíciles de desamarrar, requiere tiempo y requiere esfuerzo. Lo que las enzimas hacen es reconfigurar los nudos sin tener que desamarrarlos, con el efecto túnel, un pedacito de cuerda, que puede ser un protón, atraviesa como onda otro pedacito de nudo, reconfigurado un nudo nuevo mucho más fácil de soltar, que requiere mucho menos esfuerzo (energía) y mucho menos tiempo.

Esta verdadera magia de las enzimas es lo que permite a la oruga, que deja de comer y se queda quieta (etapa crisálida), convertirse en mariposa en tan solo ocho días. Y es también lo que convierte a un renacuajo en una rana perfecta en solo seis semanas. En nosotros mismos los humanos, todos los días, hay millones de reacciones enzimáticas. Nos llevaría semanas tratar de digerir el almidón por otros medios que no sea el enzimático. Las amilasas, esas enzimas que rompen el almidón en pedacitos de glucosa, lo logran en algunos segundos. Cuando nos ponemos un pedacito de pan en la boca, y lo mantenemos allí sin tragarlo, rápidamente sentimos el sabor dulce de la glucosa. La magia de la física cuántica está también en nuestra boca.

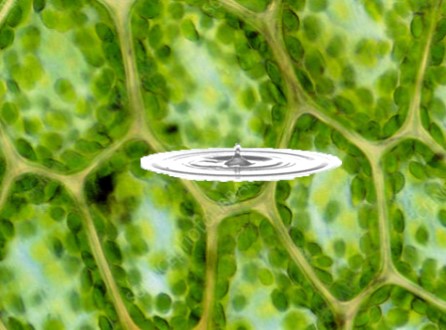

La fotosíntesis y la física cuántica

Las plantas tienen una prodigiosa eficiencia de captura de la energía solar que alcanza el 95% de lo que reciben. Este prodigio se explica porque transforman la luz solar en carbohidratos en una mil billonésima de segundo (un femtosegun-do). Un proceso tan rápido evita que haya pérdidas de calor en la operación. Y es en dicha velocidad de operación donde inter-viene uno de los principios básicos de la física cuántica: la capacidad de las par-tículas de estar en varios lugares al mismo tiempo, y por lo tanto su capacidad de “ex-plorar” un espacio para llevar a cabo una operación, capacidad también conocida como coherencia cuántica.

La fotosíntesis, que ocurre en plantas, algas, y también en algunas bacterias, es la transformación de la energía de la luz solar (fotones) en energía química (ATP), es un proceso clave para la vida pues casi todo lo vivo en este planeta depende de ella. Dieciséis mil toneladas de materia vegetal se producen cada segundo de cada día en nuestro planeta. Los organismos con capacidad de fotosíntesis despliegan “antenas” compuestas por cientos de miles de moléculas capaces de absorber los fotones que lograron escapar del sol. La más conocida de estas moléculas es la clorofila, pero existen otras, en general se conocen como cromóforos. La clorofila tiene un electrón excitable, capaz de absorber un fotón y desprenderse de la molécula. Cuando esto sucede, la fotosíntesis todavía no ocurre, pues primero el electrón excitado (excitón) debe llegar al centro reactivo de la célula, debe atravesar todo un “bosque” de otras moléculas, y mientras más se demore en entregar el “paquete de energía”, más energía perdería (en forma de calor), disminuyendo su eficiencia, o incluso perdiendo toda la energía que llevaba.

Como el electrón excitado no conoce el camino, y una búsqueda aleatoria sería contradictoria con los niveles medidos de eficiencia, el científico Gregory Engel de la Universidad de California logró diseñar un experimento el año 2007 utilizando uno de los organismos fotosintetizadores más antiguos que existen, una bacteria de nombre científico: Chlorobium tepidum. En un cuarto oscuro, y a muy baja temperatura (-196°C), expusieron la bacteria fotosintetizadora a un rayo láser para poder observar el camino tomado por el excitón, esperando en principio ver como rebotaba entre los cromóforos antes de llegar al centro reactivo de la bacteria. Lo que descubrieron fue que el electrón excitado se comportó como una onda cuántica, ocupando todos los lugares posibles de la bacteria al mismo tiempo, y materializándose como partícula en el centro reactivo. Tres años después, el equipo de Gregory Scholes de la Universidad de Toronto, replicó el experimento en algas marinas, y a temperatura ambiente, encontrando los mismos resultados: la superposición cuántica del excitón exploraba como una onda todos los caminos posibles y al mismo tiempo.

También se han elaborado modelos para explicar los posibles efectos cuánticos en la vida animal. Vlatko Vedral y su equipo, en la Universidad de Oxford, pudieron detectar un efecto cuántico en las mitocondrias de las células. La energía de los animales es almacenada en moléculas de ATP, que luego son utilizadas en los procesos biológicos por las células del cuerpo. La mitocondria extrae un electrón de alta energía de las moléculas de glucosa, que debe, según la teoría clásica, abrirse paso entre las moléculas dentro de la mitocondria para llegar al sitio donde es utilizada para transferir su energía para fabricar ATP en una cascada de reacciones químicas en cadena. Igual que para el caso de la clorofila, el recorrido es muy eficiente y hay muy poca pérdida de energía. La superposición cuántica, hace que el electrón de alta energía se comporte como una onda y halle el lugar de producción de ATP de manera prácticamente instantánea.

Descubrir comportamientos cuánticos en algo tan importante para la vida planetaria como la fotosíntesis o la actividad mitocondrial, nos hace darnos cuenta de la importancia de esta rama de la ciencia. Queda mucho por explorar en lo que concierne a la mecánica cuántica de la fotosíntesis, pues por ejemplo los científicos todavía no se explican cómo no hay pérdida de energía (como calor) en el comportamiento ondulatorio del excitón. La captura de fotones es muy versátil, pues pueden ser absorbidos incluso con poca luz. A mediodía con el sol radiante y con el bombardeo caudaloso de fotones, podrían formarse radicales libres al interior de las hojas, lo que las dañaría, pero al parecer los carotenoides (que también son cromóforos) producen un efecto tampón encargándose del exceso de radicales.

Los paneles fotovoltaicos para convertir la energía solar en energía eléctrica también podrían tener un salto en su eficiencia si estos procesos cuánticos logran ser aplicados. La tecnología de paneles solares más eficiente, que se encuentra en los últimos satélites enviados en órbita alcanzan casi el 50% de eficiencia, pero son muy caros de producir debido principalmente al costo de los materiales utilizados. Por otro lado, ya existen paneles solares experimentales (3era generación) con células llamadas de puntos cuánticos, con nanomateriales de bajo costo, son capaces de utilizar un fotón de alta energía para excitar varios electrones a la vez, y al mismo tiempo tienen menos pérdidas de energía. No se han industrializado todavía, pero un aumento en la eficiencia y un costo de materiales mucho más bajo resultan prometedores.

El posible rol de la física cuántica en la evolución

La física cuántica ha sido estudiada en los procesos biológicos solo en las últimas dos décadas. La evidencia experimental empieza a acumularse, y a indicarnos que la naturaleza ha usado desde hace mucho tiempo las extrañas y contraintuitivas propiedades de la física de partículas. No se había estudiado antes su posible rol en la biología porque las propiedades cuánticas son extremadamente frágiles y al menos en laboratorio, solo se mantienen a temperaturas muy bajas, cercanas al cero absoluto. Se dieron cuenta de esta fragilidad cuando experimentaron para fabricar computadores cuánticos, con el objetivo puesto en utilizar uno de los efectos cuánticos: el de la superposición de estados, que es básicamente el recorrer todos los caminos posibles de manera casi instantánea, como las ondas de una piedra arrojada en un estanque. Mientras los computadores modernos examinan una base de datos archivo por archivo y palabra por palabra, los computadores cuánticos pueden tener la capacidad de examinar todos los archivos y palabras al mismo tiempo, lo que en teoría los haría millones de veces más rápidos que los actuales.

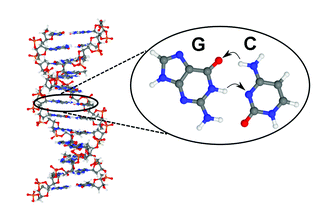

Pero son cada vez más las observaciones de comportamientos cuánticos a temperatura ambiente. Jim Al-khalili y Jhonjoe McFadden, en la Universidad de Surrey, han llegado a postular que algunas mutaciones en el ADN se producen por un efecto cuántico. La doble cadena de bases nitrogenadas que se alarga en espiral, el ADN, une sus dos hebras con átomos de hidrógeno. Un solo protón une cada base a uno y otro lado de la cadena, y frecuentemente se encuentra más próximo a alguno de los dos lados. Esta proximidad a uno u otro lado determina también el tipo de base nitrogenada, que son las “letras” con las que se fabrican los aminoácidos y las proteínas. Lo que postulan estos dos científicos, es que bajo ciertas condiciones se produce una superposición cuántica de uno o varios de los protones que unen las bases, esto quiere decir que están a ambos lados, en ambas cadenas, y que son capaces de cambiarse a la cadena que tienen al frente, alterando así la información que codifican las bases.

Para probarlo, o al menos para sentar las bases de estudios futuros, reemplazaron el hidrógeno (que es simplemente un protón y un electrón) de los enlaces de la cadena de ADN, por deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, también llamado hidrógeno pesado (tiene un protón, un neutrón y un electrón). La particularidad del deuterio es que al ser más pesado, pierde el efecto cuántico de la superposición, es incapaz de comportarse como onda. Dos grupos conocidos de la misma bacteria crecieron cada uno en dos ambientes diferentes. El primero grupo creció en agua con hidrógeno, y el segundo en agua con deuterio, también conocida como agua pesada. La tasa de mutaciones de la bacteria, en condiciones normales, era conocida de antemano. Simplemente contaron el número de mutaciones que tuvo cada grupo, y el resultado arrojó lo que esperaban: el grupo de bacterias que creció en agua con hidrógeno tuvo la tasa normal de mutaciones, mientras que el grupo que creció en agua pesada, tuvo una tasa de mutaciones mucho menor.

Hasta hace poco tiempo se pensaba que las mutaciones eran aleatorias, que nada las dirigía, ni siquiera el medioambiente. Esto quiere decir que para que un organismo se adapte a nuevas condiciones de vida, debían ocurrir muchas mutaciones, y la mutación más adecuada a las nuevas condiciones sería la favorecida para seguir viviendo, mientras que el resto debía extinguirse. Sin embargo hay cada vez más observaciones científicas que demuestran que el proceso es mucho más eficiente que el crear muchas mutaciones para que finalmente solo una sobreviva. En 1988, John Cairns en la Universidad de Harvard, demostró como bacterias de Escherichia coli incapaces de digerir la lactosa, mutaban en las placas donde el único alimento era la lactosa, con una efectividad mucho mayor que si hubieran sido mutaciones al azar. Diez años después, Jhonjoe McFadden, estudiando una bacteria poco letal emparentada con la bacteria que produce la tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis), notó que la bacteria mutaba, volviéndose muy agresiva, cuando su medioambiente era desprovisto de oxígeno. No era la única mutación de la bacteria encontrada, pero era la más frecuente.

La explicación que han propuesto Al-khalili y McFadden, para explicar las “mutaciones cuánticas” en el ADN que favorecen la rápida adaptación y la mutación que se necesita, es el principio de incertidumbre de Heisemberg. El solo hecho de observar una partícula subatómica altera su estado. Es decir, el estado, la posición, o la cualidad de onda o de partícula, dependen de la presencia del observador. La propuesta de estos pioneros de la biología cuántica, es que la presencia de la lactosa cerca del ADN de la Escherichia coli, altera la posición de los enlaces de hidrógeno de la cadena, adecuando las bases nitrogenadas que tengan la posibilidad de codificar la lactasa, que es la enzima capaz de romper la lactosa en dos fragmentos digeribles por la bacteria. Es quizás la vibración de la lactosa, “escuchada” por el ADN, que afina y reubica sus bases.

Investigación y redacción: Álvaro J. Riquelme Marinkovic

Fecha de publicación: 06 - 4 - 2021

Última actualización: 06 - 4 - 2021

Producido en Valdivia - Chile

Fuentes:

Tim Folger - Your daily dose of quantum - Discover Nov 2018

Jeff Forshaw y Brian Cox - The quantum world - BBC Focus May 2017

Jim Al-khalili - The secrets of quantum physics - 2014

Zeeya Merali - The quantum life - Discover Dic 2014

Pollack Lisa - That Nest of Wires We Call the Imagination: A History of some Key Scientists Behind the Bird Compass Sense - 2012

Brookes, Jennifer - Quantum effects in biology: golden rule in enzymes, olfaction, photosynthesis and magnetodetection - Proceedings. Mathematical, physical, and engineering sciences vol. 473, 2201 - 2016

David Biello - When It Comes to Photosynthesis, Plants Perform Quantum Computation - Scientific American Abr 2007