El increíble mundo de las flores

Los botánicos clasifican todas las plantas y árboles por sus flores, y es porque la flor es el órgano de la planta que más se resiste a la evolución y a los cambios climáticos. Todo el resto de la planta puede cambiar, como ocurre cuando el entorno se modifica, por ejemplo las hojas pueden convertirse con el tiempo en espinas, en caso de desertificación, pero la flor no cambia. Es extraño, a propósito de algunos cactus, ver una flor tan bella, grande y graciosa que brotó de una planta tan huraña: ¡la flor es la misma pero la planta no siempre tuvo la misma apariencia! Cuando hay espinas y no hojas, es señal de escasa transpiración. Las plantas que viven en condiciones difíciles tienden a aumentar sus sistemas de defensa. Así por ejemplo, casi todas los euforbias son venenosas. La yuca (o mandioca) es una euforbia pero su veneno se inactiva al cocinarla.

Hay que saber que el mundo vegetal no siempre produjo flores, hubo una época con mucha vegetación pero sin ninguna flor. Las especies vegetales que producen flor son un producto más tardío de la evolución, aparecieron hace unos 150 millones de años. Las gimnospermas, como el pino, la araucaria, el cedro, la sequoia o el alerce, no producen flores pero sí semillas y tienen un origen mucho más antiguo que las angiospermas, como llaman los botánicos a los vegetales que producen flor. La flor es el órgano sexual de los árboles y plantas angiospermas.

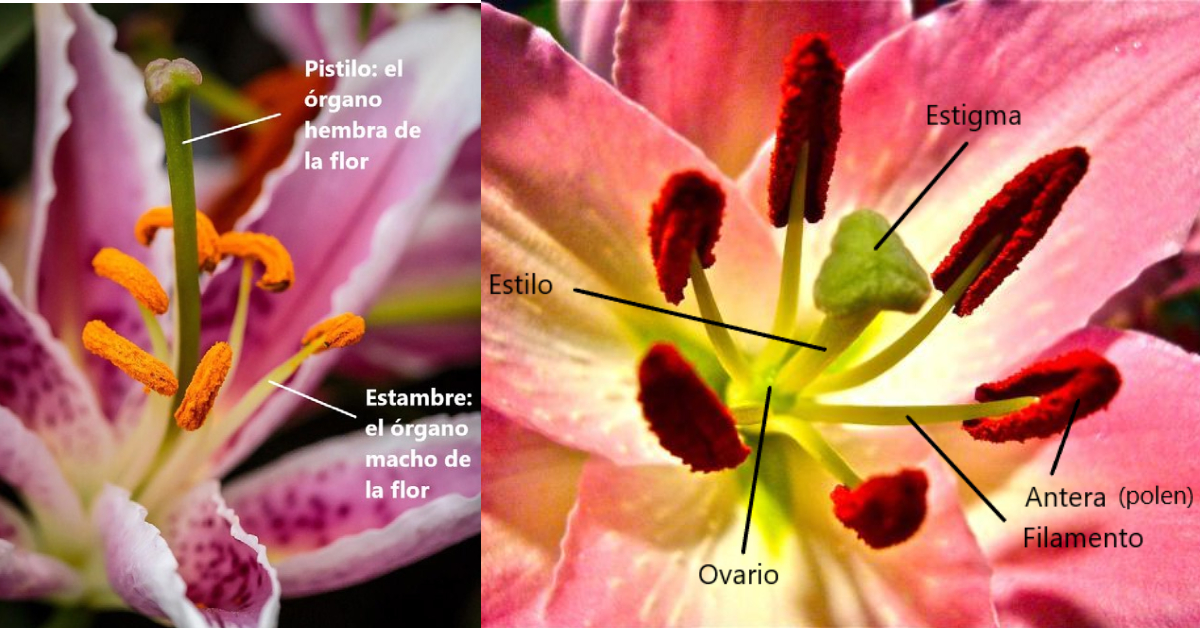

El 80% de las plantas y árboles que producen flores son hermafroditas facultativas, esto significa que son bisexuadas, que encontramos los dos sexos en la misma flor. También significa que pueden autofecundarse, aunque lo dejan como última opción en la mayoría de los casos. Preferirán siempre ser fecundadas por un polen ajeno, claro que de su misma especie. Poseen sistemas para impedir la autofecundación o para dejarlo como último recurso. El más utilizado es la separación en el espacio y/o en el tiempo de sus dos sexos. En una flor, pueden salir primero los estambres, órganos masculinos portadores del polen, y luego el o los pistilos, órgano femenino que conecta los estigmas con el óvulo, o viceversa, primero el pistilo y después los estambres. O pueden estar visibles ambos, pero uno maduro y el otro todavía no.

También pueden estar separados espacialmente, por ejemplo con el pistilo más arriba que los estambres, impidiendo que el polen de sus estambres llegue a sus estigmas. El néctar, ese líquido azucarado que le encanta a insectos, aves y murciélagos, se produce en su mayoría en los nectarios florales, que son glándulas especializadas que fabrican néctar a partir de la savia. Dichos nectarios se encuentran en la base de los estambres, de los pétalos, en la corola, el cáliz, y hasta en los ovarios. Así el polinizador debe meter su lengua o en caso de ser un insecto pequeño, penetrar hasta la base de la flor, lo que asegura que a la entrada o a la salida recibirá y entregará polen, que es precisamente el objetivo de cada flor al ofrecerles un poco de alimento.

Hay una especie de matriarcado entre las plantas porque es el órgano hembra quien decide y da la señal al polen para que empiece a penetrar los ovarios. Se ha demostrado que el óvulo de las flores, frente a varias partículas de polen de su especie, es capaz de elegir y favorecer a uno solo de entre ellos, según su gusto por los genes. Una vez que la flor entrega el polen, el macho (estambres) desaparece, dejando lugar a los óvulos receptivos que se alzan, o también lo contrario, primero el óvulo es fecundado y luego el polen surge para ser llevado.

El viento, las aves, los murciélagos y los insectos son los transportadores del polen, son polinizadores involuntarios. Por eso la flor, por lo general, recibe polen extraño al ser rozados sus estigmas por alguna parte del polinizador (el pico, la espalda, la cabeza...), pero el órgano femenino de la flor emite una hormona que solamente podrá ser recibida y descifrada por polen de su misma especie, el cual desarrollará un microtubo que le permitirá traspasar el ovario y llegar al óvulo o a los óvulos. Cuando esto sucede, la flor empieza a dejar de ser flor y a convertirse en fruto. Los óvulos fecundados, que ahora son semillas, empiezan a ser recubiertos. El recubrimiento de la semilla puede ser alimento para cuando ella misma germine, o puede ser alimento para algún animal que comiendo el fruto transportará la semilla. Con semillas en su interior, el fruto irá creciendo hasta la madurez.

Esas semillas dentro del fruto, cuando la flor no se autofecundó, tendrán genética mixta. En muchas plantas podemos encontrar frutos de fecundación cruzada y al mismo tiempo frutos de autofecundación. Esto quiere decir que en la misma planta, hubo flores que alcanzaron a ser fecundadas por polen ajeno, y otras flores que se autofecundaron con su propio polen. Si es que la flor no recibió polen de otra planta de su misma especie, y si además tiene la capacidad de autofecundarse, también generá frutos con semillas. Esas semillas tendrán únicamente el ADN de la planta, pero no serán clones, puesto que cada semilla tendrá una parte macho y otra parte hembra de la misma planta, y cada parte puede variar en contenido genético.

Esto no ocurre en otro tipo de plantas que producen semillas idénticas, clones. La partenogénesis (parthenos: virgen) se observa cuando las flores producen frutos sin la necesidad de un macho (polen), es decir vía reproducción asexual, como en el caso del diente de león, la hierba de san juan (hipérico), el mango, la piña, el plátano, las uvas o los cítricos como la naranja, el limón, el pomelo, etc. Las hay que producen fruto sin semillas, de manera natural o inducida, en un proceso conocido como partenocarpia (literalmente: fruto virgen). Y otras que sí producen semillas, pero clonadas, y fruto, también de manera natural o inducida, proceso denominado como apomixis (sin mezcla). En cualquiera de los dos casos no hubo polinización pero sí un fruto. La gran mayoría de las especies capaces de partenogénesis lo hacen de manera facultativa, es decir que no pierden su capacidad de generar semillas con genética compartida (reproducción sexual) o con genética propia pero mezclada (autofecundación), es decir no semillas clones. Sin embargo hay especies en que la partenogénesis es obligada, siempre ocurre, y no tienen la capacidad de mezclar sus genes con individuos de su misma especie. De todas maneras, la partenogénesis es un fenómeno más bien raro entre las angiospermas (se ha estimado que solo el 1% de las especies tienen esa facultad).

También se da el caso, en el 20% de las angiospermas, de la separación de los sexos (lo normal en las plantas con flores es que sus flores sean bisexuadas, hermafroditas). Esto quiere decir que en dichas especies hay plantas hembras, que producen flores enteramente femeninas (sin estambres), y plantas macho, con flores únicamente masculinas, sin óvulos ni pistilos, solo con estambres. Este tipo de árboles y plantas, que dicho sea de paso, necesitan a otro individuo del sexo complementario para reproducirse (biparentales), son llamados dioicos. Es el caso de las ortigas, los papayos, los sauces, los álamos, el lúpulo, o la marihuana, por citar algunos.

También existen especies vegetales en que cada individuo es hermafrodita pero que tienen flores diferenciadas, flores macho y flores hembra en distintos lugares de la planta, llamadas también flores unisexuadas, algo no tan común pues la norma es que las flores tengan los dos sexos en la misma flor.

La autoincompatibilidad es el fenómeno que se produce cuando definitivamente no llegó el polen ajeno, pero que además impide que la flor se autofecunde, no por estar separados los órganos sexuales en el espacio o en el tiempo, sino por mecanismos bioquímicos. Son plantas que no pueden (¿o no quieren?) autofecundarse. Esto favorece la mezcla genética y hay especies que son estrictas en mezclarse obligadamente. Es el caso de un número considerable de plantas, como por ejemplo el botón de oro, el tomillo, y algunas especies de manzano, de albaricoquero (damasco) y de peral. Por eso, no conviene para aquellas especies que la plantación sea hecha con un mismo pie o esqueje, es decir que hay que evitar que tengan por origen un mismo individuo.

El tiempo y la naturaleza han inventado toda una serie de mecanismos para impedir que la flor se autofecunde, dejando sin embargo, esa posibilidad. Las flores compuestas (margarita, dalia, girasol, arándano, caléndula), son una multitud de florecillas reunidas en una sola flor, rodeada de pétalos que son falsas flores estériles. O en otras palabras, cada una de sus flores, es muchas “mini-flores”. El problema es, con tantas pequeñas flores, evitar que se autofecunden. Algunas poseen una sincronización sorprendente. En la margarita, un ramo de estambres ve como se eleva un estigma a destiempo desde abajo. Las escobillas moriscas también son flores compuestas pero son más disciplinadas: o son todas sus mini-flores hembras o son todas machos, no hay mezcla. Otras flores, como el iris, las orquídeas, y el algodón de seda (Calotropis gigantea, en la foto de arriba) usan sistemas mecánicos para impedir que su propio polen llegue al estigma. El aguacate (palta) tiene dos clases de individuos: unos largan el polen en la mañana y por la tarde surgen los pistilos, y la segunda clase se comporta a la inversa. Por eso es bueno sembrar al menos dos aguacates de distintos orígenes.

La promiscuidad es la regla entre las flores, aquello compensa la imposibilidad de viajar al encuentro de su pareja. La naturaleza se ha "preocupado" menos de la mutación y degeneración entre las flores que entre los animales. Pero por eso mismo tenemos esa inmensa variedad genética entre las angiospermas, quizás también por eso se adaptaron tan bien a los diferentes climas, desplazando a las coníferas cada vez más hacia los polos. Y es también la prolífica variedad de especies de angiospermas la que desembocó en la también exuberante variedad de especies animales.

En los climas fríos, 1/5 de las plantas es fecundada solo por el viento, y casi todos los árboles son anemófilos (usan el viento como transporte para el polen). Esas plantas presentan flores desnudas y sin pétalos ni colores: es porque no necesitan atraer insectos. Por eso, hay un derroche tremendo del elemento masculino. El polen de las plantas anemófilas es ligero y liso mientras que el de las flores que atraen insectos o aves es más pesado y pegajoso. Por eso también, la fecundación que usa el viento es característica de plantas y de árboles que se extienden ampliamente por los territorios, como por ejemplo el trigo. El pelillo del choclo es una forma que tienen sus pistilos para atrapar el polen del viento. La mayoría de las plantas anemófilas son dioicas (plantas macho y plantas hembra).

Como veremos más adelante, hay plantas que han evolucionado para utilizar a los insectos como transportistas de su polen, otras más, a las aves o a los murciélagos. También las hay que, una vez fecundada la flor, ofrecen un fruto grande y comestible, con sus semillas rodeadas de alimento, que no solamente son ingeridas por animales de todo tipo y tamaño sino también transportadas por ellos, y evacuadas a cientos o miles de metros de distancia.

Hay plantas que mueren tras florecer y que florecen por lo tanto solamente una sola vez en su vida, son llamadas monocárpicas. Por ejemplo la palma de Ceylán (Corypha umbraculifera, en la foto a la izquierda) tiene un final espectacular, con una inflorescencia que puede alcanzar 14 metros de alto y 12 de ancho, con más de 100.000 flores. Otros ejemplos de plantas que mueren después de la floración, son el bambú, que a veces vive hasta 100 años antes de florecer, o como en el caso del bambú austral, la quila (Chusquea valdiviensis) en ciclos individuales de 15 a 20 años, pero también ocurriendo florecimientos masivos en grandes territorios cada 60 o 70 años. También son monocárpicos el ágave azul con el que se hace el tequila o algunas plantas del género Yucca (a no confundir con la yuca o mandioca).

Las aves y las flores

Las flores adaptadas a las aves, es decir las flores ornitófilas, son las más antiguas, por lo que se cree que este fue el primer “contrato de asociación” entre plantas y animales. Dicha simbiosis puede resumirse en dos términos: "yo te nutro, tú polinizas". Las características de las flores ornitófilas son varias: tienen mucho néctar (mucho más que las flores polinizadas por insectos); deben haber varias flores en una misma planta o árbol; por lo general son bastante grandes; son casi siempre rojas y rosadas (pero también a veces anaranjadas y amarillas), colores preferidos de las aves, que poseen nuestro mismo tipo de visión, y evitando así la presencia de insectos, todos incapaces de ver el color rojo; las flores que buscan aves casi nunca tienen olor pues las aves (al menos las vegetarianas) poseen un débil olfato, de paso evitan a los insectos que sí tienen olfato desarrollado; por lo general las flores ornitófilas se mimetizan con el color de sus polinizadores, pues a las aves les llama más la atención los colores semejantes a ellas.

Algunas especies de colibríes

Esta estrecha relación entre algunas aves y flores resultó en ocasiones en una co-evolución, como es el caso de algunas especies de colibríes que tienen formas determinadas de picos que les permiten extraer más eficazmente el néctar de sus flores “asociadas”. Así, los picaflores de pico corto beben el néctar de flores anchas con pétalos cortos, mientras que los de pico largo lo hacen de flores largas, profundas, acampanadas y varias veces con corolas estrechas. Aún si los colibríes de pico largo pueden frecuentar las flores abiertas y de corolas anchas y cortas, evitan generalmente la competencia. Lo mismo sucede entre las flores curvadas y los colibríes de pico curvo, estos últimos pueden visitar las flores rectas, pero evitan la competencia con los colibríes de pico recto.

La familia de los colibríes (Trochilidae) cuenta con 330 especies, todas originadas en las Américas. No ingieren solamente néctar, a pesar de que el 90% de su alimentación proviene de las flores, también se alimenta de insectos y arañas, porque evidentemente necesita proteínas, y el néctar es prácticamente solo azúcar (sacarosa en el caso de las flores que alimentan insectos y colibríes, o fructosa y glucosa para otras aves). La lengua del colibrí es larga y acanalada, como un sorbete. La polinización de las flores por el colibrí es muy rápida, es capaz de polinizar cientos de flores en un solo día. El 20% de las flores del Brasil son fecundadas por aves. Las aves son un poco bruscas por lo que las flores han debido inventar sistemas para proteger sus ovarios.

Algunas especies de mieleros

Los colibríes no son las únicas aves nectarívoras, pues también lo son las familias de los mieleros (Meliphagidae) y la familia de los suimangas y arañeros (Nectariniidae), que también basan su alimentación en el néctar y al igual que los colibríes, también comen insectos y arañas. Una diferencia notoria, sin embargo, es que estas últimas familias necesitan posarse para beber el néctar, mientras que los colibríes son capaces de beber “suspendidos” en el aire. Existen también otras familias de aves que beben néctar ocasionalmente, pero que no es su plato principal, como los ictéridos (también americanos), los tráupidos, los zosterópidos (anteojitos) o las aves azucareras del sur de África.

Algunas especies de suimangas

El problema para algunas plantas y árboles es que tanto las aves nectarívoras como también las abejas tienden a ser territorialistas, alimentándose muchas veces de un único árbol, lo que provoca la auto-fecundación con su propio polen. Por tal motivo las plantas que son autoincompatibles (que se niegan a autofecundarse), favorecen a las aves de alimentación generalista (que comen frutas, semillas e insectos, y ocasionalmente néctar) o incluso presentan mecanismos para impedir que abejas o aves nectarívoras tomen el néctar de sus flores. Un ejemplo de ello son algunas especies de Banksia, en Australia, que solo abren sus flores en respuesta a ciertos movimientos de las aves. Si bien las aves generalistas no son muy asiduas al néctar, son en cambio muy movedizas por los campos y los bosques, lo que garantiza a las flores el cruce genético. Así, las plantas de flores auto-incompatibles han co-evolucionado para adaptarse a las aves generalistas.

Es importante el hecho de que las flores ornitófilas hayan seguido siendo fieles a las aves evitando la presencia de insectos. Esto lo logran emitiendo muy poco olor. Si no hubiese ocurrido de tal manera, habrían salido perjudicadas las flores asociadas a los insectos, ya que los insectos preferirán siempre aquellas que tengan más néctar.

Erithrinas

Algunos ejemplos de árboles y plantas amigas de las aves son el género de las Erythrinas (su nombre viene del griego erythros que significa rojo), el género de las Strelitzia (con su especie ícono Strelitzia reginae una hermosa flor en forma de ave), y el género Hibiscus, también con muchas especies de flor roja.

Strelitzias

Varias especies han adaptado sus flores y sus tallos para adecuarse, favorecer o aprovechar mejor a las aves. La planta llamada cola de rata, en Sudáfrica, genera un tallo muy firme dentro de la inflorescencia, que sirve de soporte para el ave suimanga que la poliniza. Las heliconias poseen hilos pegajosos que facilitan que el polen se pegue a la superficie lisa del pico de los colibríes. Algunas orquídeas africanas del género Disa producen polinios, que son paquetitos compactos y pegajosos de polen, que se pegan a las patas de las aves suimangas que beben de su néctar. Varias especies de plantas de la familia de las lorantáceas tienen flores que explotan cuando sienten un ave que merodea cerca: su explosión es una pequeña polvareda de polen que cae sobre el ave. Otra planta, esta vez en el sur de Chile y Argentina (foto de abajo), conocida como zapatito de la virgen (Calcelolaria uniflora), tiene solo dos pétalos, uno inferior, grande y en forma de recipiente, y uno superior, más pequeño y próximo tanto a los estambres como a los pistilos. Cuando llega su ave polinizadora, la agachona chica (Thinocorus rumicivorus), a beber del néctar que se encuentra contenido en el recipiente que forma el gran pétalo inferior, el polen que está justo sobre ella queda adherido a su cabeza. Cuando la agachona vuela y bebe de otro zapatito de la virgen, poliniza la nueva flor al tiempo que también se lleva su polen.

A veces hay peleas entre insectos y aves, como en el caso de la mariposa (Castnia eudesmia) del chagual (Puya alpestris), que debe alejar a las aves de su flor. La mariposa no solamente se alimenta el néctar de las flores del chagual, también pone sus huevos en los tallos para que sus larvas se alimenten de ellos. Dichos casos existen solamente cuando hay un “contrato” exclusivo con la flor, cuando la mariposa solo puede alimentarse de una especie, por ejemplo.

Chagual

A propósito de la relación entre flores, aves e insectos, hay unas especies del género Penstemon, conocidas también como campanitas o chilpas, que tienen una curiosa interdependencia con sus polinizadores. La especie con la flor de color rojo es polinizada solamente por aves, y otra especie con flor color crema, es polinizada por abejorros. Más hay también una tercera especie, de cruce manifiesto entre las anteriores. Ni el ave ni el abejorro polinizan al híbrido, sino una avispa, pues con el cruce el cáliz floral quedó muy largo para el ave y al mismo tiempo muy estrecho para el abejorro. Si no hubiese encontrado al polinizador, la avispa, entonces la nueva variedad no habría sido viable, no existiría.

Las flores y los insectos

A lo largo del tiempo las plantas y sus flores fueron seleccionando el tipo de insecto por el que querían ser fecundadas. Los escarabajos son brutales y devastadores. Una flor que utiliza a esos vándalos para ser fecundada es la Victoria regia, planta de hoja enorme (hasta dos metros de diámetro) y circular, flotante en algunos brazos estancados de los ríos amazónicos. Es una flor heroica, y vive solamente dos noches. Es una flor nocturna que se abre al atardecer y se cierra al amanecer. La primera noche la flor es blanca, y la segunda es rosada. A las cinco de la tarde del primer día, al abrirse, recibe a los escarabajos que la polinizan con polen ajeno durante toda la noche. Antes del amanecer se cierra y atrapa uno o más escarabajos, que quedan encerrados todo el día, y que por supuesto al tratar de salir dejan bastante maltrecha a la flor. En este segundo día, la flor cambia de sexo, pues aparece y es liberado el polen de los estambres. Al encerrar al escarabajo, la flor se asegura de atiborrarlo de polen para que durante la tarde, cuando lo suelte, vuele a polinizar otra flor. Es una flor arcaica, pionera en la utilización de los insectos para su fecundación.

Victoria regia

Otra flor arcaica es la Amorphophallus titanum, flor en forma de falo gigante que alcanza el metro cincuenta en dos o tres días, en la isla de Sumatra, en Indonesia. Florece cada 3 o 4 años, y también es devastada y fecundada por coleópteros, después de lo cual desaparece. Es como una cala (Arum) gigante que libera un olor fétido. Otra flor, la flor vampiro, también en Sumatra, aparece cuando un grano de su especie se incrusta en una liana, desarrollándose como un botón; el botón explota (haciendo un ruido parecido a un disparo de fusil) y aparece la flor monstruo de casi un metro de diámetro y que puede pesar hasta diez kilos (Rafflesia arnoldi). Necesita insectos para ser fecundada, y para ello atrae a las moscas imitando la consistencia, el color y el hedor de carne en descomposición. Las moscas son bastante menos brutales que los coleópteros porque al menos tienen succionador. El Arum salvaje es una magnífica trampa para moscas gracias a su entrada de cuello de botella atiborrada de pistilos estériles que solo abrirán paso una vez que las moscas hayan tomado todo el polen.

La flor va mejorando su “tecnología” junto con el trato con insectos más refinados. Así, hay diferencias entre las moscas. Por ejemplo las sírfidas son peludas (se impregnan de polen) y tienen una trompa un poco más larga que el succionador normal. Pero es con los lepidópteros (mariposas) que la polinización se transforma en una especialización y técnica más desarrolladas: su régimen alimenticio es más estricto que el de los dípteros (moscas) y coleópteros (escarabajos), pues se alimenta solo de néctar (lo que la hace más dependiente y amiga de la flor), siendo además mucho más productiva por su corta estancia de flor en flor (hasta 25 flores por minuto). La principal herramienta de las mariposas es la trompa, que llega a lo profundo y estrecho con facilidad.

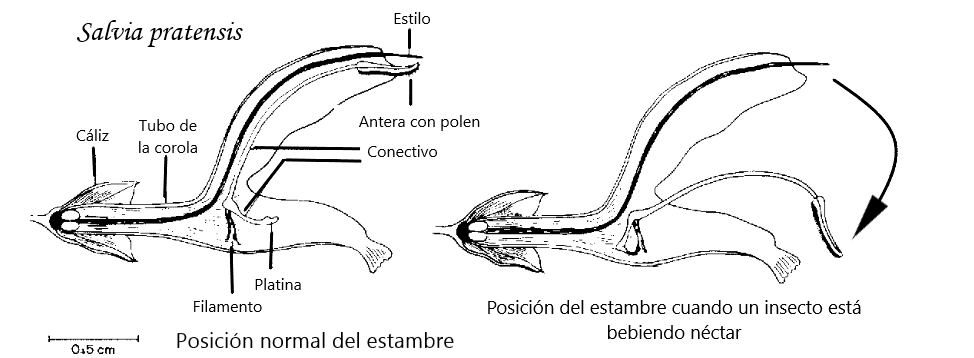

En el gráfico vemos uno de los mecanismos que tienen las flores para asegurar que el polen llegue al insecto y se adhiera a él. Pero no es el único mecanismo. A veces la baja frecuencia del zumbido, sobretodo en el caso de los abejorros, coincide con la frecuencia natural de vibración de las anteras, y la resonancia producida libera el polen, que es entonces rociado sobre el insecto. Esto es conocido como polinización por zumbido.

Las himenópteras (abejas, avispas, abejorros, hormigas,...) son aún más eficientes: la avispa recorre más bien las flores fáciles y poco profundas, saliendo a mitad del verano. Las avispas no almacenan alimento para el invierno, solo se nutre, por lo que no es una polinizadora muy fecunda para las flores. La abeja en cambio, sale en primavera, al mismo tiempo que las flores de corolas (compuestas: flor de “mini-flores”), y la polinización se hace a un ritmo fantástico, porque la abeja no solo se nutre sino que además debe llevar alimento a la colmena, que almacenan para sobrevivir el invierno.

Las abejas mezclan el polen y el néctar con sus patas, haciendo bolitas pegajosas que llevan a ambos costados en su parte trasera. Pero el polen también se adhiere a sus pelos, lo que permite la polinización. Una abeja, frente a una flor desconocida, reconoce y agiliza el proceso de entrada y recuperación de polen y néctar luego de 5 o 6 tentativas; reconoce y memoriza la arquitectura de la flor, agilizando el proceso de extracción y permaneciendo fiel a la nueva flor (si es que no encuentra una con más néctar o de más fácil extracción).

También hay flores para abejorros, como el acónito, también llamado casco de Júpiter, cuyo néctar se esconde al final de un capuchón que sólo el abejorro (más fuerte y grande) puede abrir. La abeja tiene que hacer toda clase de acrobacias y esfuerzos para entrar, y como ya mencionamos antes, si encuentra otra flor más fácil, simplemente no vuelve donde flor tan difícil. No está de más mencionar que la planta de acónito es muy venenosa, los herbívoros lo saben por instinto. El abejorro también es muy amigo del trébol, a tal punto que su inserción en Nueva Zelanda (donde no existía) elevó grandemente las cosechas de aquel pasto.

Acónito

La flor de la hiedra, que aparece en otoño y que suele ser uno de los últimos alimentos de las abejas, es en un primer tiempo macho, ofreciendo a los insectos sus estambres llenos de polen de color amarillo. Una vez liberado su polen la flor cambia su sexo, se caen los estambres, pierde los pétalos, y para atraer nuevamente a los insectos la flor produce néctar, dulce y perfumado, recibiendo el polen ajeno en sus estigmas.

Flores de hiedra en sus dos fases, fase hembra en la foto más pequeña

Las flores entomófilas se esfuerzan por atraer insectos; para ello se muestran a dos de los sentidos: el olfato (predominante) y la vista. Con respecto a la vista, lo predominante de la atracción es el color, pero también, en las flores más evolucionadas, la forma. Algunas flores colorean sus sépalos, como el lirio, la magnolia o el tulipán; en realidad se llaman tépalos porque no se puede diferenciar si son pétalos o sépalos, generalmente son flores primitivas que evolucionaron antes de la aparición de las abejas y que eran fecundadas por escarabajos, por eso sus tépalos son gruesos, resistentes. Otras llegan a colorear sus brácteas, como la buganvilia, que tiene una flor pequeñita pero el color y tamaño de esas falsas hojas las hacen atractivas desde lejos. Sus pequeñas flores salen de tres en tres. Los colores de esta planta sobreviven largas semanas; hay quienes suponen que por eso son tan exitosas y expansivas, por que sus colores duran más. Otras flores, como las mimosas, prefieren colorear sus estambres, o incluso convertirlos en pétalos, como en los nenúfares, lo cual prueba que es frecuentemente necesario, con o sin pétalos, atraer los insectos por el color.

Los insectos tienen una amplitud de visión centrada en el azul, siendo atraídos por todo color que tenga trazas de azul, pero siendo incapaces de ver el rojo. Sin embargo, a diferencia con los humanos, sí son capaces de ver el espectro ultravioleta. De ese modo, no debe resultar extraño que algunas flores rojas atraigan insectos, puesto que se ha demostrado que reflejan luz ultravioleta. Los insectos ven tonalidades de azul sobre un fondo gris (el verde). El fondo de la visión de los insectos es siempre gris o amarillo pálido, con eso borran el verde y ven solo flores, sin distinguir las formas del verde. Los insectos, al tener pobre visión para las formas, prefieren las flores irregulares, como los capítulos (grupo de pequeñas flores), a los pétalos. Los insectos distinguen mejor los contornos (las irregularidades) que la forma global.

Algunas flores guían a los insectos por medio de líneas o manchas en sus pétalos. Un ejemplo es la flor del castaño de Indias (Aesculus hippocastanum, en la foto de ahajo), les ahorra trabajo a las abejas, pues cuando está cargada de néctar aparece una gran mancha amarilla sobre un fondo blanco; cuando el néctar va disminuyendo, el color de la “mancha” pasa por el naranja hasta terminar roja.

Pero hay formas aún más efectivas que el color para atraerlos y dirigirlos: existen señales olorosas de cantidad de néctar, que conforman verdaderas pistas de aterrizaje para los insectos. La preferencia por el olfato como órgano de orientación en las proximidades de la flor es característica de los insectos, y queda bastante bien demostrada en el caso de la vid (uva) que tiene flores prácticamente imperceptibles para la vista de los insectos, sin pétalos visibles, capullos verdes, pero que sin embargo secretan un perfume muy intenso.

Flor de la vid

Para saber si un insecto se guía por la vista o el olfato hay que observar su trayectoria: si avanza en línea recta hacia la flor sin importar la dirección del viento, está siendo guiado por la vista, si en cambio avanza en zigzag o contra el viento es el olfato.

La flor a veces sirve de refugio para el insecto, como con la belladona cuando llueve. En Norteamérica, en el valle de la muerte hay vida comunitaria entre las flores de plantas del género yucca (no confundir con la yuca o mandioca) y su insecto polinizador: los protege del calor durante el día, saliendo ellos por la noche a alimentarse y fecundarlas con polen. Dentro, el insecto deja sus larvas, que se alimentan de los óvulos de la flor. Esto puede parecer contraproducente, pero ante la escasez de polinizadores la flor de la yucca produce más óvulos de los que son capaces de comer las pequeñas larvas.

La higuera es un árbol sagrado de hindúes y bereberes. Tiene sus particularidades: su flor es muy pequeña y es fecundada por una sola especie de insecto: los blastófagos, también conocidos como avispas de los higos. La avispa macho entra a una flor macho de la higuera (higo falso), de la cual no volverá a salir. El macho blastófago es ciego, chico y sin alas. La hembra de la avispa de los higos pone sus huevos en la flor macho donde está encerrado el insecto macho, que se encargará de fecundarlos. Los huevos del insecto maduran y salen las larvas, que se alimentarán de los falsos óvulos de la flor macho. Las larvas crecerán y serán luego fecundadas por el macho. La hembra (que sí puede ver y volar) sale del higo falso cargada de polen en sus espaldas y vuela a fecundar las flores hembra que luego se convertirán en verdaderos higos. A este fenómeno se le llama mutualismo obligado, pues la avispa de los higos solo puede reproducirse en las higueras.

Las flores y los murciélagos

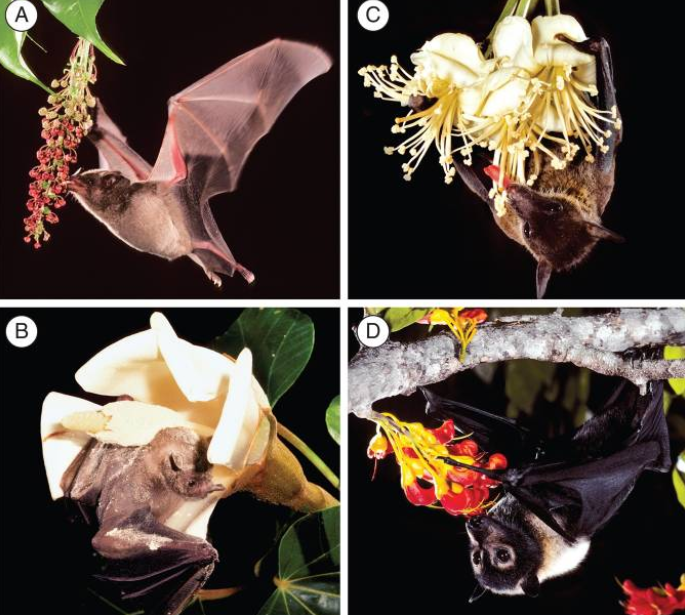

En las zonas tropicales, entre un 3 y un 11 por ciento de las flores son polinizadas por aves o murciélagos. A nivel mundial, la polinización por aves ocurre en unos 500 géneros de plantas, mientras que la polinización por murciélagos ocurre en unos 250 géneros de plantas. Evidentemente, son más numerosas las aves polinizadoras que los murciélagos, y por lo tanto también hay menos familias de murciélagos polinizadores que de aves. Las flores polinizadas por aves y murciélagos suelen ser más grandes que el promedio. Esto es así porque deben alimentar animales con necesidades energéticas mayores que los insectos, y porque al ser de tamaño mayor también pueden acarrear mucho más polen.

Que algunas flores sean “socias” de los murciélagos presenta ventajas que no son evidentes a primera vista. Es útil para las plantas ser polinizadas también durante la noche pues aumenta la probabilidad de obtener polen de su misma especie, primero porque recibe a un polinizador que puede abarcar distancias más grandes que los insectos, y segundo porque aprovecha un tiempo, la noche, en la que por lo menos las abejas no están activas. La otra ventaja de hacer simbiosis con los murciélagos es que estos, además de polinizarlas, pueden ser un medio eficaz para controlar plagas, pues su ingesta contempla chinches, escarabajos, gorgojos o gusanos del maíz, que ingieren en grandes cantidades sobretodo porque son animales gregarios, con un número considerable de individuos que podría acabar con una plaga en un árbol fácilmente. Es por este motivo que los murciélagos están protegidos por ley en muchos países: porque polinizan, y porque ayudan a controlar las plagas.

Solo dos de las 18 familias de murciélagos tienen especies que están morfológicamente especializadas para ingerir néctar: Phyllostomidae en las Américas y Pteropodidae, en las zonas tropicales y subtropicales de África, Asia, Australia y Oceanía. También hay murciélagos no especializados, oportunistas, que ingieren néctar. Los murciélagos especializados tienen un hocico alargado, una lengua larga, con vellosidades que le permiten atrapar rápidamente el néctar; en posición de descanso su lengua está enrollada al interior del hocico, pero al desplegarla es dominada muy efectivamente para sacar hasta la última gota de néctar de las flores. Tienen menos dientes que sus familiares frugívoros o insectívoros. Los pteropódidos se posan sobre las flores, mientras que los murciélagos americanos vuelan suspendidos al alimentarse, un poco a la manera de los colibríes. En ambos casos la visita por cada flor no dura más de dos o tres segundos. Los nectarívoros americanos son también más pequeños que su contraparte en el viejo mundo, por eso las flores visitadas por los primeros suelen ser más pequeñas y con menos contenido de néctar que las segundas. Los murciélagos tienen buen olfato, y por tanto reciben señales olfativas de las flores. También, aunque no todos, utilizan sus chirridos como sonar, con el cual son capaces de detectar las formas cóncavas de los grandes pétalos. Duermen colgados porque les cuesta mucho esfuerzo emprender el vuelo desde el suelo, tienen poca capacidad de despegue.

(A) Glossophaga soricina en flores de Mabea occidentalis (Euphorbiaceae); (B) Artibeus jamaicensis en la flor de Ochroma pyramidale (Bombacaceae s.s.); (C) Eonycteris spelaea en flores de Durio zibethinus (Bombacaceae s.s.); (D) Pteropus conspicillatus en flores de Castanospermum australe (Fabaceae). Fotos de: Merlin D. Tuttle, Bat Conservation International.

Hay lugares donde hay flores pero no hay muchas aves ni tampoco muchos insectos, como en zonas áridas o semi-áridas. El agave por ejemplo, con el que en México se hace el tequila, es polinizado por un murciélago nectarívoro que migra desde los Estados Unidos. El agave florece una sola vez en su vida, y después de ser polinizado la planta muere o empieza a morir, es monocárpico, como se aprecia en la foto de abajo.

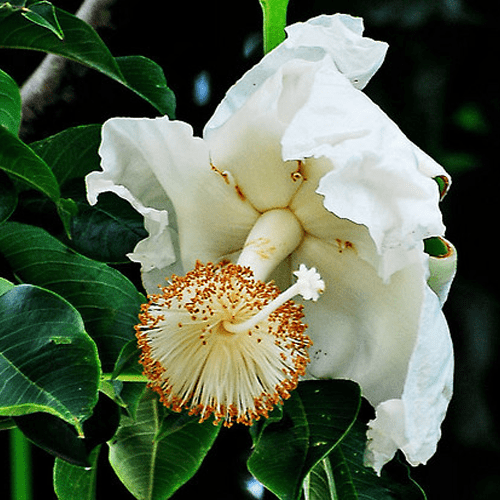

El baobab es un árbol muy especial con una especie en África, otra en Australia, y seis en la isla de Madagascar. Tiene hojas solamente cuatro meses por año, el resto del año hace fotosíntesis igual que los cactus: su tronco tiene una fina película de cloroplastos con los que hace fotosíntesis. Puede almacenar hasta 120.000 litros de agua, es como una suculenta gigante, que por lo demás es capaz de vivir más de mil años. El baobab tiene flores especialmente diseñadas para atraer murciélagos y es un caso más o menos inverso al de las aves: son flores blancas ya que el murciélago no ve los colores, pero son muy olorosas (hediondas: olor a zorro, a pescado, leche agria o col fermentada), de olor muy parecido al olor que emite el murciélago para reconocerse con sus vecinos. Sus flores están colgadas hacia abajo, como imitándolos. Se abren solamente comenzando la noche, y solo por una noche, aparecen nada más que doce horas.

Flor del baobab

Y así sucede con la mayoría de las flores que co-evolucionaron con los murciélagos. Tienen un olor fuerte y hediondo. Por lo general carecen de color, o su color sirve más bien para tratar de pasar desapercibidas para los insectos. Se abren por las noches. Cuelgan hacia abajo. Algunas incluso no se abren nunca totalmente, simulan estar siempre abriéndose, porque los murciélagos han aprendido que esas flores tienen mucho más néctar que las flores abiertas, ya visitadas. Algunas flores, como las de la Mucuna holtonii, una planta de la familia de las leguminosas en Centroamérica, una vez que han madurado su polen, cambian la concavidad del pétalo superior de tal manera que los murciélagos pueden identificarlas por ecolocalización y saber que aquellas flores tienen nectar disponible.

Más ejemplos de flores polinizadas por murciélagos, especializados u oportunistas, son: Agave palmeri, Phenakospermum guyannense, Calyptrogyne ghiesbreghtiana, Psittacanthus acinarius, Vriesia sp., Canna liliiflora, Musa acuminata, Heliconia solomonensis, Caryocar glabrum, Ceiba pentandra, Hymenaea courbaril, Lecythis poiteaui, Chelonanthus alatus, Burmeistera ceratocarpa, Markhamia stipulata y Carnegiea gigantea.

La evolución de las flores

La Magnolia grandiflora es un árbol enorme que produce una flor grande y blanca; la flor de la Magnolia soulangeana es parecida, la diferencia es que es una planta de jardín, no un árbol. La característica de esta flor es que es muy antigua (100 millones de años), de las primeras en aparecer, y es solitaria; es un intermedio entre la flor del pino y la flor moderna. Es una flor al final de una rama, como si hubiese coloreado sus hojas finales para atraer, y por otro lado se nota que es antigua porque no hace ningún esfuerzo por proteger sus óvulos. Es el prototipo de la flor primitiva. A partir flores como ella, evolutivamente, la flor fue especializándose: proteger mejor el óvulo, miniaturizarse, asociarse con determinados insectos. La flor grande de la magnolia impone cierta tiranía sobre la rama impidiendo crecer a los nuevos brotes, ella está al final de cada rama, y nada más crece después. La evolución de las flores entonces prosigue cuando la flor se empequeñece y permite ramificarse a la rama, dando origen a nuevas flores pero más pequeñas (fenómeno denominado como inflorescencia).

Pelt y Cuny, en su maravilloso libro “La prodigiosa aventura de las plantas”, comparan dicho fenómeno al advenimiento de la era industrial en la sociedad humana: las flores del tipo de la magnolia son como el hombre del pasado, rudo, poco gregario, rural, mientras que las inflorescencias vendrían a ser delicadas, eficientes y a veces, hacinadas. "La flor grande, solitaria, única y tiránica al final de una sólida rama, de hace 100 millones de años, llegó a transformarse en comunidades de flores sobre una humilde espiga", como en el caso del trigo en que las flores se redujeron y se agruparon en una ramilla delgada, llegando incluso a perder sus pétalos. El paso de las flores arcaicas de tipo magnolia, nenúfar, loto, anémona, a las pequeñas flores múltiples, es una ley evolutiva general.

Sin embargo, parece que a veces la evolución retornara a sus principios, como en el caso del jonquillo (Narcissus jonquilla) que tiene una flor al final de cada tallo, solo que es una flor evolutivamente más reciente y tiene sus ovarios bien protegidos. También es el caso del narciso, el tulipán y el lilium, pero son excepciones pues el caso general tiende hacia la miniaturización y la multiplicación.

De lo más reciente que hay entre las flores (unos 30 millones de años de antigüedad) es lo que los botánicos llaman inflorescencias en capítulos, que también llaman flores compuestas. Se trata de la prolífica familia de las Asteraceae, con casi 33.000 especies, la familia más diversa de entre todas las familias de Angiospermas. Los pétalos que recubren aquellas “repúblicas” de mini-flores son en realidad flores que "hicieron voto de seducción y castidad" a favor de las flores del centro. Ejemplos de flores compuestas hay muchísimos, solo citamos algunos: girasoles, manzanillas (camomila común), caléndulas, margaritas, cardos, centaureas, crisantemos, dientes de león (taraxacuum), dalias, lechugas, alcachofas. El girasol contiene como mil florecillas en su centro. Las centaureas eyaculan polen cuando el insecto se posa sobre ellas. Hay una flor que tiene incluso varias “repúblicas” dentro de si misma, varios capítulos, es el caso de la flor de las nieves, en las alturas europeas, también llamada edelweiss (foto de arriba).

En el bosque tropical es muy difícil que llegue luz solar directa, solo la suerte de un claro de bosque, un gran árbol caído, puede ayudar. Pero existen unas flores muy especiales que han aprendido a ingeniárselas para subir hasta las alturas de los árboles: las orquídeas, que inventaron la manera de subir hasta las alturas de la luz por medio de la formación de lianas muy largas que se enrollan en los troncos. Una vez arriba, la orquídea hace brotar raíces, ¡pero que no llegan hasta el suelo! En efecto, las también llamadas "hijas del aire" toman el agua de la humedad ambiente o de las gotas que van cayendo por las ramas. Sus raíces son esponjas muy eficientes que en la época de lluvias se comportan como tal (esponjas) pero con la particularidad de que en la época seca se forma una pared protectora que impide la evaporación del agua. Las orquídeas no son solo características del trópico, sino que existen en todas partes y en todos los climas. En Europa, por ejemplo, son pequeñas flores de montaña que se hallan confundidas por entre el pasto.

¿Qué tienen pues aquellas flores, en apariencia tan distintas, en común? Una de sus características es la manera que tienen las orquídeas de atraer y guiar a los insectos: poseen verdaderas pistas, coloreadas o aromáticas, que guían a los insectos hasta el néctar. Este frecuentemente se encuentra en espuelas, que son un sépalo alargado, a veces a profundidades considerables, como en el caso de la Angraecum sesquipedale, una orquídea de Madagascar, cuyo néctar se encuentra a al menos 25 centímetros. Sólo una mariposa de la familia de los esfíngidos, la Xanthopan morganii, posee una trompa enrollada capaz de capturar su néctar. Charles Darwin predijo, cuando la vio, que una flor con esa forma, con esa espuela, debía tener un polinizador con una trompa del mismo largo.

La orquídea angraecum y su exclusivo polinizador

La flor de la vainilla es también una orquídea, de origen mexicano. Cuando trataron de cultivarla en la India, todo resultó bien por un tiempo, las lianas crecieron, la flor apareció, pero nunca fue fecundada. Pronto se dieron cuenta que aquella era fecundada por un insecto específico de México. No les quedó otra que fecundar las flores artificialmente porque no fueron capaces de introducir viablemente al insecto en cuestión.

Algunas orquídeas son verdaderamente impresionantes; además de guiar al insecto por medio de pistas y conductos, existen algunas que imitan a la perfección la forma del insecto hembra, su forma y su ¡olor!, pues secretan las mismas feromonas sexuales que la hembra, este es el caso por ejemplo de la orquídea Ophrys speculum, que se puede apreciar en la foto de abajo. Existen varias, con formas de araña, de mosquito, de avispón o de avispa. El macho muy deseoso llega a copular con la flor pensando que es su hembra y ¡llega a dejarle incluso sus espermatozoides! A veces, la trampa también resulta menos sofisticada, por ejemplo cuando atrapa al insecto y no le deja más que una salida en un lugar preciso. Otras, en cambio, lo aturden con un líquido particular, sumando el emborrachamiento al encarcelamiento, claro que luego el insecto despierta y se escapa bien cargado de polen.

Ophrys speculum

Una vez que la orquídea ha sido fecundada, la flor desaparece muy rápidamente, ya no necesita atraer a nadie; es por eso que los cultivadores de orquídeas colocan grandes ventiladores contra el viento, para que ningún insecto llegue a fecundarlas y por lo tanto también a marchitar sus flores.

Por otra parte, sucede algo terriblemente decepcionante con aquella flor que despliega tan exuberantes riquezas imaginativas: es una muy mala madre, son miles de pequeñas semillas, millones a veces, las que suelta al aire, semillas muy pequeñas y desprotegidas pues nada las envuelve, ni siquiera alimento. Por suerte, donde hay orquídeas, existe un hongo que hace simbiosis con ellas, pues alimenta a las pequeñas semillas por medio de un tubo. De aquella manera se forma una no muy duradera amistad entre el hongo y la orquídea, pues una vez que crece, dicha flor trata de desembarazarse de aquel. A la orquídea le crecen unas gruesas raíces tuberculizadas que por lo general vienen de a dos, asemejándose a un par de testículos, de ahí su nombre: orchis, que en griego quiere decir testículo. A pesar de la simbiosis con el hongo, las orquídeas son más bien escasas, porque el hongo no se encuentra en muchas cantidades, solamente unas pocas semillas lograrán germinar, de ahí la enorme cantidad de semillas que produce. Por último, hay algunas orquídeas que incluso llegaron a perder la clorofila, que ni siquiera tienen hojas verdes, y que se alimentan, como algunos animales y hongos, de cadáveres de animales o de plantas.

Investigación y Redacción: Álvaro J. Riquelme Marinkovic

Fecha de publicación: 08-2-2021

Última actualización: 08-2-2021

Producido en: Valdivia - Chile

Fuentes:

(1) Pelt Jean-Marie, Cuny Jean-Pierre - La prodigieuse aventure des plantes – 1981

(2) Bell Peter, Hemsley Alan - Green Plants. Their Origin and Diversity – 1992

(3) Theodore H. Fleming, Cullen Geiselman, W. John Kress - The evolution of bat pollination: a phylogenetic perspective – 2009

(4) Ornithophily - Wikipedia